index.md 379KB

title: Thèse « De la revue au collectif » : La revue format

url: https://these.nicolassauret.net/1.0/revueformat.html#du-fragment-au-cristal

hash_url: b323b51287

Introduction

Qu’est-ce qu’une revue scientifique ? D’où vient ce format et comment a-t-il émergé ? Comment se positionne aujourd’hui la revue dans un écosystème du savoir bouleversé par la mutation des supports de connaissance ? Son histoire et sa mission originale peuvent-elles nous guider pour mieux opérer cette transformation numérique ? Peut-on, enfin, considérer que cette dernière procède d’une « remédiation » ainsi que l’on qualifie, dans la théorie des media, le processus de transformation, de mutation et d’adaptation d’un media face à l’émergence d’un nouvel environnement technique ?

La revue media

Un premier élément de réponse à ces questions consiste en effet à considérer que la revue est un media, défini d’abord comme un artefact éditorial de transmission du savoir parmi d’autres artefacts tels que la monographie, la thèse, la conférence, ou encore la notice encyclopédique. Mon champ d’étude, la revue scientifique en lettres et sciences humaines, est donc celui d’un media tel qu’il est travaillé par l’avènement de l’environnement et de la culture numériques. Or, à travers la revue comme media et artefact communicationnel, ma réflexion s’élargit de manière à penser la façon ou les façons dont le numérique remodèle la communication scientifique, et plus largement l’épistémologie sous-jacente.

En préambule d’un article de synthèse redessinant les passerelles théoriques entre les différentes études médiatiques« Cet article propose une perspective sur la théorie des media à la croisée des approches de l’écologie médiatique – inspirée des travaux fondateurs d’Harold Innis, Marshall McLuhan et Neil Postman, mais aussi de la médiologie française de Régis Debray et Daniel Bougnoux – et de l’archéologie médiatique – inspirée de Friedrich Kittler, Jussi Parrika et Erkki Huhtamo. » (2016, sur Hypothesis)

(Bardini 2016), Thierry Bardini insiste pour distinguer le medium et son pluriel media, des « médias » ou encore du « médium ». Le medium/media désigne pour l’auteur « les milieux, intermédiaires ou moyens de la communication, les opérateurs de médiation » (2016, sur Hypothesis), tandis que les « médias » se rapportent « aux “moyens de diffusion, de distribution ou de transmission de signaux porteurs de messages écrits, sonores ou visuels” destinés à un public de masse » (2016, sur Hypothesis). Le « médium » quant à lui communique avec les esprits. Je reprends cette terminologie à mon compte, en apportant peut-être une nuance supplémentaire entre medium et media. Dans un contexte médiatique, j’associe le medium au support d’inscription, qu’il soit papier, pellicule argentique, bande magnétique. Le media constitue alors l’opérateur de médiation, c’est-à-dire encore l’instance qui assure la·les fonction·s de médiation. Pour mieux comprendre cette nuance, appliquons-la à mon sujet, la revue scientifique en lettres et sciences humaines : la revue scientifique est une instance éditoriale assurant à ce titre plusieurs fonctions dont la sélection, la validation, la production et la diffusion d’articles scientifiques. Actrice du secteur de la communication scientifique, la revue est un media en cela qu’elle assure l’enregistrement et la transmission de connaissances scientifiques auprès d’une communauté, dans une forme et une temporalité particulière. Depuis l’apparition des premières revues « électroniques » désormais qualifiées de « numériques », le medium des revues scientifiques peut être soit le papier, soit un support numérique décliné en différents formats. Si certaines revues se révèlent spirituelles, aucune n’est médium, et aucune ne s’est distinguée comme média de masse. Ce qui me semble essentiel avec la notion de media réside dans la relation du media à son milieu. Je reviendrai sur la notion de milieu dans le troisième chapitre de la thèse, en lien avec une approche écologique de l’écriture.

Comme tout media, la revue a tendance à s’ignorer en tant que tel : le media se fait transparent en focalisant l’attention sur un élément qui lui est propre. En l’occurrence, dans le cas de la revue, cette réduction s’opère au profit du format. C’est donc par le biais de la notion de format que j’aborderai la revue dans ce premier chapitre, dans une perspective résolument info-communicationnelle où seront discutées les dimensions historique, technique et matérielle, sociologique et épistémologique de la revue media.

Comme je le montrerai, le format de la revue périodique, indissociable de son unité éditoriale, l’article, est né de pratiques d’écriture spécifiques à une époque : l’écriture épistolaire. Celle-ci constituait la forme de production et d’échange de connaissances la plus efficace lors de la République des lettres. Or l’innovation éditoriale qu’a été la création des périodiques a donné lieu à une double dynamique, d’une part de formalisation des modes d’écriture et de lecture, et d’autre part d’institutionnalisation des formats article et revue comme formes essentielles de la communication scientifique. Cette dynamique a été jusqu’à aujourd’hui constitutive de la production de l’autorité et de la légitimation dans la publication scientifique. Je montrerai en quoi cette dynamique s’est désormais grippée, aussi bien sur le plan scientifique (en raison, notamment, des travers de l’économie de la publication scientifique) que sur le plan de l’innovation et de la pluralité éditoriale, comme en témoignent par exemple les modèles éditoriaux très contraignants des plateformes de diffusion.

En effet, la marchandisation qui était déjà à l’œuvre dès les premiers périodiques savants s’est brusquement intensifiée dans la seconde moitié du siècle dernier. Elle a conduit à la concentration éditoriale et a introduit dans la vie académique une injonction croissante à la publication, modifiant les enjeux et la nature même de la publication. Or l’avènement du numérique a fait émerger de nouvelles pratiques de lecture et d’écriture, notamment dans le monde académique, mettant à jour le déphasage croissant du format de la revue avec ces pratiques émergentes. Je montrerai que ce déphasage est autant éditorial qu’institutionnel, et constitutif d’un biais épistémologique dans le champ des lettres et sciences humaines.

De fait, n’y a-t-il pas là matière à poser l’hypothèse d’un moment similaire à celui qui a vu l’apparition des périodiques savants ? Comment repenser alors la revue à la lumière de son histoire médiatique ? Comment la revue se remédiatise-t-elle dans ce moment caractérisé par l’environnement et la culture numérique ? Enfin, comment cette remédiation vient finalement questionner une certaine conception récente de la revue, engluée dans son format ?

Prendre soin de la chaine de production de l’écrit

Au moment où le support d’écriture et de lecture est si radicalement transformé, je soutiens qu’il relève de la responsabilité de l’institution de « prendre soin » de la chaine de production de l’écrit. Les institutions en général existent par et pour les inscriptions qu’elles sont censées garantir : registres, rapports, mémoires, archives, catalogues, index, inventaires, nomenclatures, formulaires, etc. L’écrit est au cœur du fonctionnement de l’institution, c’est à la fois ce sur quoi elle repose (sa condition d’existence), et ce qu’elle certifie (sa raison d’être). À cela s’ajoute, pour l’institution scientifique, ce qu’elle étudie.

Là où certaines institutions trouvent leur stabilité et leur pérennité dans une nécessaire inertie vis-à-vis de ses écrits et de ses inscriptions, l’institution académique a cette particularité de devoir adopter une position réflexive sur ses écrits, mais aussi sur la chaîne de production de l’écrit, dont les processus contribuent à la légitimation. On retrouve ce projet scientifique dans les approches de certaines disciplines dont l’épistémologie des sciences, l’archéologie des savoirs, ou encore l’histoire du livre. Mais pourquoi reléguer à certaines spécialités un aspect aussi primordial de la légitimité des savoirs ?

Assumer cette réflexivité participe à la consolidation de la légitimité des écrits, et par conséquent de l’institution qui les produit. Au contraire, abandonner cette dernière préoccupation équivaut en quelque sorte à couper son cordon d’alimentation. En tant que garante des écrits et de l’écrit, l’institution ne peut légitimement exister que si elle accompagne les pratiques et les techniques d’écritures, les analyse et en prescrit de nouvelles.

Plus que pour toute autre institution, la recherche sur la chaîne de production de l’écrit scientifique constitue ensemble sa mission, sa raison d’être et la condition de sa survie.

C’est ainsi, en tout cas, que nous considérerons l’institution, dans cette vision idéale et paradoxale d’une institution garante des écrits qu’elle assure en les stabilisant, en les analysant et en les interprétant, mais qui dans le même temps ne peut exister que dans la dynamique d’une remise en question de l’écrit, de sa chaîne de production et des techniques intellectuelles qui lui sont associées. C’est la condition pour ne pas confondre la conservation des écrits avec la conservation de l’écrit.

Certes, notre outillage intellectuel se nourrit des interrogations que l’on porte à son sujet : l’analyse, explicite ou non, de la façon dont l’écriture agit sur elle-même accroît de façon surprenante nos capacités à comparer, imaginer, synthétiser. Mais, étudier cette réflexivité, profiter de sa dynamique, c’est évidemment aussi s’y engager soi-même: adopter une posture de recul face à l’instrument essentiel à la construction de notre pensée transforme notre représentation du monde, l’organisation de nos raisonnements. (Guichard 2002, Introduction)

La réflexivité intrinsèque de cette démarche est nécessairement une mise en danger de l’institution, dans la mesure où elle se doit de constamment réévaluer ce qui la structure. Cela nécessite la cohabitation complexe de deux approches antagonistes, une approche conservatrice de protectionConservation qui tend parfois à l’enclosure des écrits et de leurs techniques intellectuelles, comme le montre Guichard en conclusion de la seconde partie de sa thèse (2002, sur Hypothesis).

, et une vision basée sur le soin (« prendre soin »), le doute, la remise en cause. Cette vision tend nécessairement à l’évolution et à l’innovation de l’écrit, de son milieu et de ses techniques.

Cela constitue donc pour l’institution un projet continu, autrement dit un champ de recherche, qui ne peut se réaliser que dans l’expérimentation et la conception de nouveaux processus de production. Confronté à l’introduction de l’informatique au prestigieux département de Lettres de l’ENSl’École Normale Supérieure.

, Éric Guichard considère l’expérimentation – dans son cas d’étude, la conception et l’édition d’un site web scientifique – comme le moyen de « rapprocher le document [l’écrit] des outils et méthodes qui en ont permis la conception ». Pénétrant péniblement l’ENS en 1998, Internet, en tant que milieu technique numérique, venait en effet « réhabilite[r] les aspects obscurs, non-dits, de la production scientifique que sont les outils et méthodes ». (Guichard 2002)

Finalement, c’est dans cet effort de réflexion et de conception d’une « chaine de production de l’écrit » que pourra s’esquisser l’élaboration d’un modèle épistémologique articulant l’édition, la publication, la recommandation (légitimation, certification), l’évaluation, l’écriture et la consultation. Il conviendrait ainsi d’accompagner des innovations éditoriales susceptibles de faire émerger de nouveaux formats de communication scientifique, plutôt que de consolider des formats anciens dans des schémas contraints qui ne souffrent que des évolutions à la marge. De même que la pratique épistolaire au 17ème siècle a été le terreau de l’émergence d’un format éditorial de communication scientifique entièrement nouveau, peut-on envisager l’hypothèse d’un format conversationnel se basant sur les pratiques conversationnelles émergentes dans l’espace numérique ? Les revues ont-elles la latitude nécessaire pour renouer avec l’innovation éditoriale qui les caractérisait et pour réinventer les formes de la communication savante ?

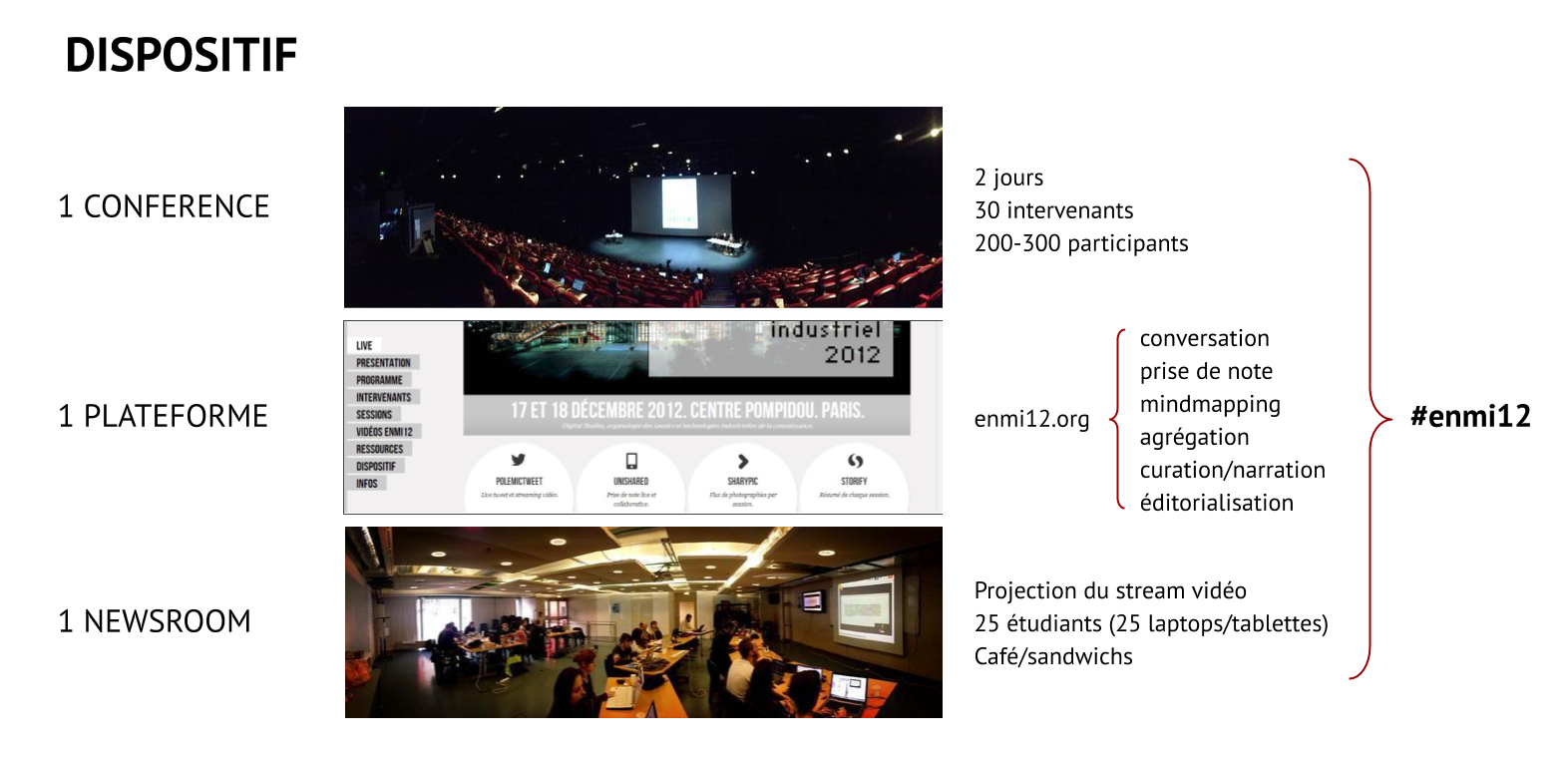

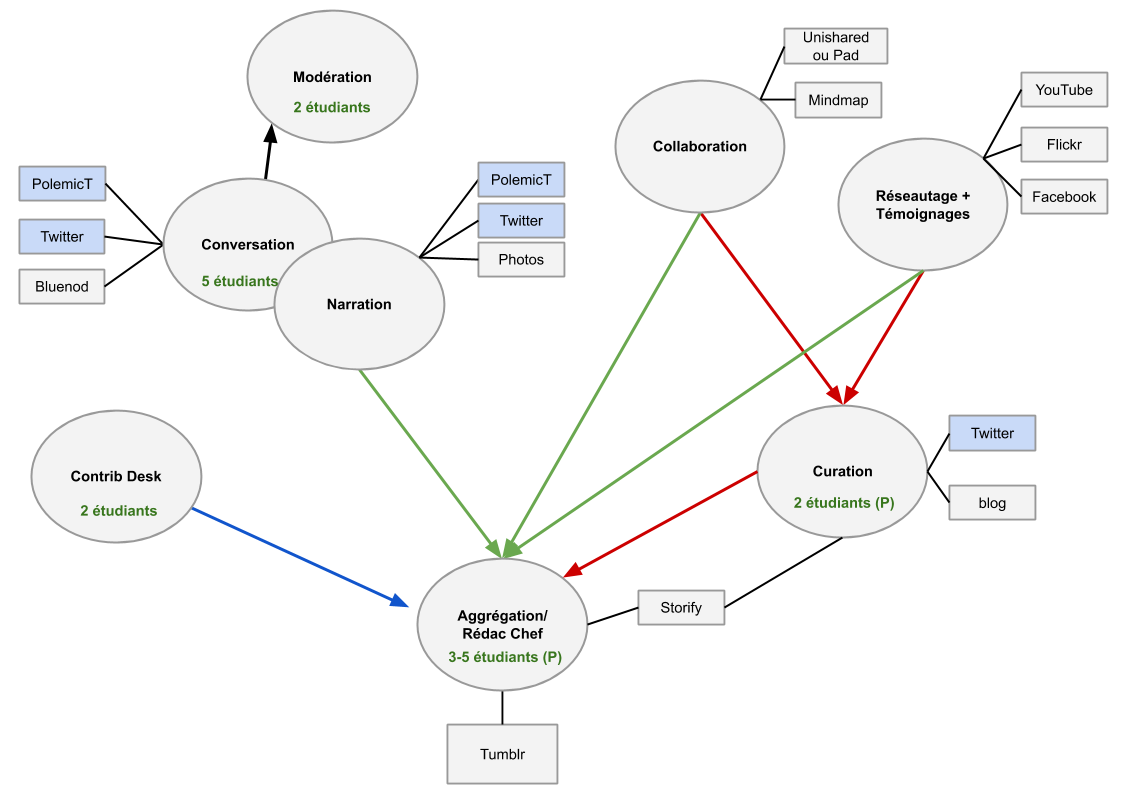

Pour aborder ces problématiques, ce premier chapitre propose un premier parcours en quatre parties. La première décrit la naissance historique de la revue et établit comment l’article et la revue se sont formalisés tout en instituant les bases de la légitimation propres à l’édition scientifique moderne. La seconde partie confronte l’édition scientifique au moment numérique, pour en examiner les déphasages et pour poser les enjeux et les défis qu’elle doit relever. Je proposerai ensuite le cadre théorique dans lequel je m’inscris, invoquant notamment la pensée intermédiale pour envisager le renouvellement de la revue comme une « remédiation ». La dernière partie s’appuiera sur le cas d’un dispositif d’éditorialisation utilisé dans le cadre d’une conférence scientifique, dont l’analyse laisse entrevoir une forme nouvelle de communication scientifique. Sur la base des réflexions proposées par Louise Merzeau à l’aune de la théorie de l’éditorialisation de Marcello Vitali-Rosati, je poserai les premiers éléments d’un format conversationnel pour l’édition scientifique.

Au 17ème siècle, la naissance d’un format éditorial

S’imposant en quelques dizaines d’années comme un pilier essentiel de la communication scientifique, l’émergence du périodique savant constitue un tournant épistémologique majeur pour la science moderne (Peiffer et Vittu 2008, 281). J’appuie mon analyse sur les travaux approfondis que Jean-Pierre Vittu a réalisés à propos du Journal des savants, à partir desquels il met en évidence l’impact épistémologique du périodique« Notre problématique envisage le Journal des savants comme une forme éditoriale dont les conditions de production et la matérialité même suscitèrent des positions stratégiques nouvelles dans les champs du savoir et induisirent des recompositions de leur configuration. » (Vittu 2002a, 181)

, en tant que forme éditoriale innovante.

Cette étude nous éclaire sur ce moment de l’histoire, crucial pour la science moderne, où la communauté savante se dote d’un nouveau mode de communication. En tant que media, c’est-à-dire en tant qu’« opérateur de médiation » (Bardini 2016, sur Hypothesis) et de communication – ici scientifique – la revue se définit d’abord par son format éditorial : une compilation de textes courts rassemblés en un feuillet, diffusée de manière périodique selon une temporalité plus ou moins rapprochée. Cette forme, expérimentale en premier lieu, va progressivement se normaliser et adopter des pratiques communes d’un éditeur à l’autre. Quels ont été les enjeux notamment épistémologiques de ce processus de formalisation qui a façonné la revue et son corollaire, l’article ? Comment ces deux formats ont-ils servi les fonctions originales que s’étaient données les fondateurs, et quelles en ont été les implications en matière de diffusion des connaissances, mais aussi du point de vue de leur production ?

Dans cette partie, je chercherai à mettre en évidence la conjonction entre les processus de formalisation éditoriale, de légitimation et d’institutionnalisation. Partant de la forme originale du premier périodique savant, la revue media subsiste et s’impose par un format, c’est-à-dire par la formalisation des formes périodiques qui émergent de manière concomitante à la fin du 17ème siècle. Ce processus, relativement rapide dans le contexte technique et matériel pré-industriel, est habité de tensions systématiques entre la dimension formaliste de la revue, de ses contenus et finalement des savoirs qu’elle véhicule, et la dimension expérimentale et créative, dont l’un des premiers enjeux fut de favoriser et d’élargir la « grande conversation scientifique »Jean-Claude Guédon s’appuie sur ce terme à plusieurs reprises pour parler de la science « globalement et mondialement » comme d’une « Grande Conversation » (Kauffmann 2010). Je reprends à mon compte cette idée de la grande conversation comme image de la « communication scientifique […] qui, à travers le temps et l’espace, noue et structure le territoire mondial de la recherche » (Guédon 2014, sur Hypothesis).

assurée jusqu’alors par la République des lettres.

Cette histoire essentielle nous permet de mieux comprendre les protocoles éditoriaux actuels et les modalités de l’autorité et de la légitimation scientifique. Mais ce moment particulier du 17ème siècle laisse également transparaître une certaine similitude avec notre moment contemporain. En effet, l’explosion des pratiques d’écriture et des formes de communication actuelle se traduit, comme à l’époque, par une innovation éditoriale mettant en tension à la fois la diversification des formes et leur institutionnalisation. Or, on peut observer cette innovation éditoriale dans les différents formats nés sur le web depuis une vingtaine d’années, mais finalement assez peu dans les revues savantes. Quelque 350 ans après la naissance du Journal des Savants, la revue reste-t-elle un lieu de prédilection pour l’innovation éditoriale ? À l’heure de l’édition en réseau, existe-t-il d’autres espaces et instances susceptibles d’accueillir et de formaliser les pratiques communicationnelles émergentes ?

le Journal des Savants : les fondements de la communication savante périodique

En 1665 naît le premier périodique scientifique, le Journal des Savants, lancé par Denis de Sallo (1926-1969). L’entreprise voit le jour dans le contexte intellectuel hérité de la République des lettres dont la communauté de savants et de lettrés s’attachait à cultiver le savoir, mais aussi à le communiquer, le transmettre et le diffuser (Volpe et Schopfel 2013). Jusqu’à la seconde moitié du 17ème, la République perdure en Europe grâce à une intense correspondance personnelle entre les membres des cercles savants. Dans l’esprit de partage et d’ouverture caractéristique de cette communauté, l’information scientifique transitait alors essentiellement par voie postale, au travers des frontières linguistiques et géographiques, transgressant ainsi les frontières sociales, politiques et religieusesCette transgression n’est pas sans rappeler une certaine contamination des disciplines et des communautés de savoir entre elles, y compris hors du monde académique, contamination favorisée également par une plus grande circulation des connaissances à l’ère numérique. J’y reviendrai d’ailleurs dans le dernier chapitre.

.

L’initiative de Denis de Sallo est d’abord l’entreprise privée d’un magistrat et homme d’affaires évoluant « à la confluence des cercles administratifs, mondains et savants » (Vittu 2002a, 181‑82). L’initiative personnelle va rapidement s’émanciper de son créateur et adopter un fonctionnement plus collégial, à partir duquel le format périodique savant pourra progressivement s’institutionnaliser au fil des années, parallèlement à l’essor de la légitimité du Journal.

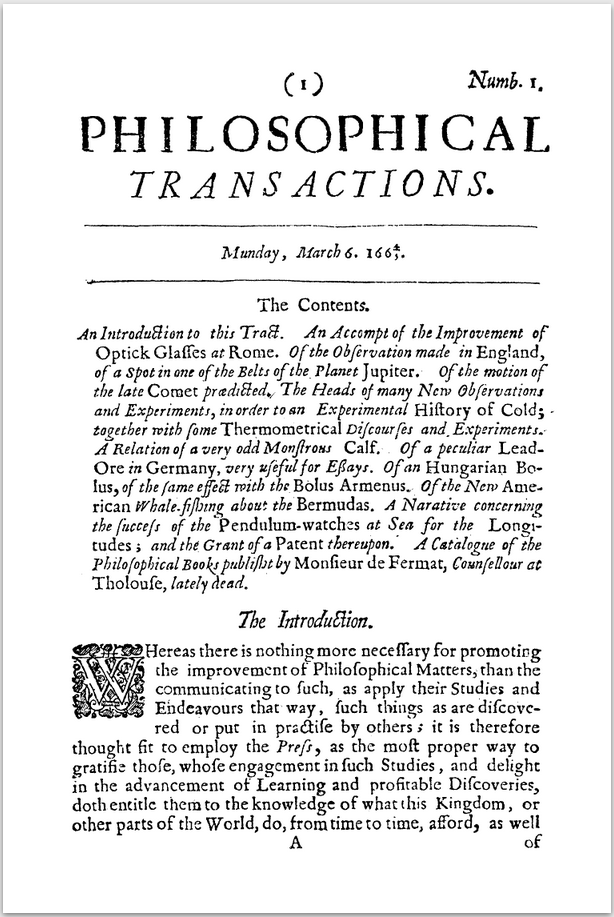

Le pendant anglophone du Journal des Savants est lancé quelques mois plus tard au sein de la Royal Society de Londres par Henry Oldenburg (1619-1677), diplomate et homme de sciences d’origine allemande. Le Philosophical Transactions institue dès sa création, dans le prologue du premier numéro Aperçu de l’introduction au premier numéro du Philosophical Transactions (« The Introduction » 1665)

Aperçu de l’introduction au premier numéro du Philosophical Transactions (« The Introduction » 1665)

, quatre missions dont les modalités évolueront avec le temps, mais qui resteront jusqu’à aujourd’hui les principales fonctions éditoriales des revues scientifiques dans l’élaboration des connaissances : l’enregistrement, la certification, la diffusion et l’archivage (Volpe et Schopfel 2013). Ces fonctions médiatrices de l’instance revue sont-elles encore d’actualité ? Que deviennent-elles une fois la revue devenue numérique ? Comment le changement de medium bouleverse-t-il les fonctions du media ?

Vittu souligne l’émergence progressive, « par touches successives », de la forme éditoriale du périodique, et la caractérise « par une publication régulière d’éléments, les articles, destinés à constituer un recueil enrichi de diverses annexes qui en facilitaient l’utilisation »« Les rédacteurs qui se succédèrent à la tête du Journal des savants de 1665 jusqu’à la retraite de Jean-Paul Bignon, mirent en place par touches successives une nouvelle forme éditoriale, celle du journal savant qui se caractérise par une publication régulière d’éléments, les articles, destinés à constituer un recueil enrichi de diverses annexes qui en facilitaient l’utilisation. » (Vittu 2002a, 189)

(Vittu 2002a, 189).

À ses débuts, c’est-à-dire avant que sa forme éditoriale ne soit établie et ne s’institutionnalise, le périodique apparait dans un premier temps à la communauté de la République comme le moyen d’élargir ses correspondances privées à de très nombreux lecteurs. Mais la fonction du périodique ne s’arrête pas à la seule communication des travaux récents, elle devient un instrument de savoir au cœur des pratiques d’écriture et de lecture.

L’organisation du Journal comme chambre d’écho des lettrés et des savants, la multiplication des périodiques inspirés de son modèle, enfin la création d’outils facilitant sa consultation, témoignent de la construction d’un instrument nouveau dont l’utilisation bouleversa sensiblement les usages de la République des Lettres. (Vittu 2002b, 349)

Conformément aux objectifs des fondateurs, la revue devient aussi le moyen de s’assurer et de protéger la primeur d’une découverte ou d’une invention, et ce bien plus efficacement que les actes des académies, dont la temporalité ne peut rivaliser avec la fréquence de publication des périodiques.

Il y a alors un double mouvement à l’œuvre dans les missions que se sont données les revues scientifiques. En effet, que ce soit l’élargissement du lectorat ou l’enregistrement et la certification des contenus, la revue devient une instance de légitimation des connaissances au sein de la communauté des savants.

Au-delà de ces activités de cabinet, le développement des journaux savants suscita de nouveaux usages au sein de la République des Lettres. Nouveaux instruments de divulgation des découvertes les périodiques devinrent bientôt l’un des moyens d’acquérir une position dans la communauté savante, ce que les académies constituées envisagèrent avec une certaine réserve. Productions éphémères, volantes, au contenu mélangé, ils se transformèrent en instruments privilégiés du travail savant grâce à des prolongements, qui eux-mêmes induisirent des réorganisations des bibliothèques et de recompositions du savoir. (Vittu 2002b, 367)

Le rôle de la revue n’est pas celui d’un simple intermédiaire. Elle est le vecteur matériel d’un contenu certes, mais plus important, elle en est le vecteur symbolique, car elle y adjoint la légitimité nécessaire à sa réception. En ce sens, la revue scientifique acquiert bien le statut media. Comme on le verra, cette légitimité s’est construite de concert avec le format de l’article de revue, et plus largement avec le format de la revue. En formalisant un modèle éditorial de communication scientifique, les revues se sont dotées d’une matérialité concrétisant le processus d’institutionnalisation, tant des contenus qu’elle est chargée de véhiculer que de la revue comme modèle éditorial. On le voit notamment avec l’adoption du terme article désignant une forme éditoriale de plus en plus normalisée comme en témoigne l’étude menée encore une fois par Vittu (2001, 137) sur l’évolution des titres des articles. L’institutionnalisation se manifeste également dans la reconfiguration des disciplines« [E]n soulignant la démarche d’un groupe de savants, en créant des liens entre divers problèmes résolus par les mêmes méthodes et en nommant ses membres, les journaux font aussi émerger de nouvelles disciplines — l’analyse dans les Acta eruditorum de la fin du 17eme siècle — dont la reconfiguration, tel qu’on peut la suivre dans les index annuels, change sans cesse. » (Peiffer et Vittu 2008, 299)

telle qu’elle s’est exercée corrélativement à la spécialisation des périodiques, pendant laquelle ceux-ci se sont dotés d’index et d’éléments de repérage pour permettre au lecteur de s’orienter.

La fabrique de l’autorité

F facilement attaquable (et donc régulièrement attaqué) pour ses positions critiques jugées trop personnelles, le rédacteur du Journal se voit épaulé en 1687 suite à la décision du Chancelier par un « bureau de rédacteurs », composé de lettrés et de savants, pour répondre aux critiques de partialité dont faisait l’objet le Journal. Ce bureau tente alors d’attribuer au périodique d’un côté une position plus neutre et moins controversée que celle du rédacteur unique et, de l’autre, une responsabilité éditoriale plus engagée et moins diffuse que celle de la « compagnie des gens de lettres » qui venait cautionner les contributions par l’intermédiaire d’un membre reconnu de la République des lettres. Neutralité et responsabilité : les ingrédients de la fonction éditoriale scientifique se mettent en place et s’inscrivent dans le dispositif de la revue (Vittu 2002b).

Avec la formalisation de l’article comme objet éditorial à travers la normalisation de la référence bibliographique, mais aussi à travers l’engagement de la responsabilité éditoriale, on assiste à une évolution de l’autorité. Viendra d’abord la légitimation du travail de rédacteur et du journal lui-même puis, une fois cette légitimité reconnue, celle des auteurs et enfin des articles eux-mêmes. On le voit, le processus de normalisation va de pair avec celui de l’institutionnalisation. Cette imbrication très fine des processus permet aux marqueurs éditoriaux de faire dispositif. L’édition devient alors le lieu de fabrique d’une autorité, incarnée par les normes éditoriales et figurée par la fonction éditoriale. Grâce à son dispositif éditorial, le Journal des savants acquiert un statut d’autorité, en tant qu’acteur central dans le paysage savant de l’époque. Cette autorité est celle d’un format et d’une inscription normalisée, ayant démontré l’efficacité et la légitimité du périodique comme nouvel objet éditorial. Elle peut alors s’appliquer par extension à toute revue adoptant les mêmes principes éditoriaux.

À la fin du 17ème siècle, le nombre de revues scientifiques explose. En 1684, vingt ans seulement après les premiers numéros du Journal des Savants, Pierre Bayle écrit dans la préface de la première édition du périodique les Nouvelles de la république des lettresPierre Bayle (1647-1704) est philosophe et écrivain. Il crée les Nouvelles de la république des lettres en 1684.

:

« On a trouvé si commode & si agréable le dessein de faire sçavoir au Public, par une espèce de Journal, ce qui se passe de curieux dans la République des Lettres, qu’aussitôt que Monsieur Sallo, Conseiller au Parlement de Paris, eut fait paroître les premiers essais de ce Projet au commencement de l’année 1665, plusieurs Nations en témoignèrent leur joye, soit en traduisant le Journal qu’il faisoit imprimer tous les huit jours, soit en publiant quelque chose de semblable. Cette émulation s’est augmentée de plus en plus depuis ce temps-là ; de sorte qu’elle s’est étendue non seulement d’une Nation à une autre, mais aussi d’une science à une autre science. Les Physiciens, & les Chymistes ont publié leurs Relations particulières ; la Jurisprudence, & la Médecine ont eu leur Journal ; la Musique aussi a eu le sien ; les Nouvelles Galantes diversifiées par celles de Religion, de Guerre, & de Politique ont eu leur Mercure. Enfin on a vu le premier dessein de Monsieur Sallo executé presque par tout en une infinité de manières. » (Pierre Bayle, Nouvelles de la République des Lettres. Préface. mars 1684) (Vittu 2002a)

Le succès des premières initiatives éditoriales, bien que poursuivant des ambitions parfois personnelles, atteste du vide qu’il y avait alors à combler au sein de la communauté des lettrés. Car en densifiant les échanges et en les structurant en un format éditorial, les périodiques n’ont pas seulement prescrit de nouvelles pratiques d’écriture, ils ont aménagé un nouvel espace dont la communauté s’est emparée pour s’organiser. Parce qu’ils répondaient parfaitement à l’économie et aux pratiques de communication de l’époque, les formats du périodique et de l’article ont fourni une structure spatiale viable et opérante au service d’un collectif.

De la correspondance à l’article : première formalisation

L’apparition du terme article pour identifier les parties de texte de périodique date du milieu des années 1680, lorsque Pierre Bayle intitula « article » chacun des segments numérotés de ses Nouvelles de la République des Lettres. Les libraires d’Amsterdam l’imitèrent rapidement pour parfaire leur contrefaçon du Journal des savants. Les rédacteurs du Journal vont progressivement adopter une formalisation de l’article, mais sans en adopter le terme. Il faut cependant attendre 1711 pour que l’« article » rentre dans le langage courant et désigne une partie de périodique scientifique (Vittu 2001, 148).

Dans un premier temps, les contributions aux périodiques sont définies par leur structure et leur composition, que ce soit un extraitL’extrait désigne un résumé ou une recension d’un ouvrage.

ou un mémoire, et sont adossées à une « autorité » venant cautionner la contribution de l’auteur. Les éléments éditoriaux qui accompagnent les contributions sont minimaux. Le périodique est alors une simple suite continue de textes, de segments simplement séparés par un titre lui-même non normalisé.

L’étude des titres de segments dans le Journal des savants est éloquente sur la progression vers un formalisme et une professionnalisation de la référence, intégrant par étapes tout ce qui constitue aujourd’hui une notice bibliographique : auteur de l’extrait, mention du lieu et de la date d’édition, indication du nombre de pages de l’ouvrage recensé, son format et le nom de son éditeur. D’un titre souvent accrocheur imprimé sur trois lignes en 1665 et reflétant les pratiques épistolaires entre lettrés, il passe à huit lignes en moyenne en 1714. Une première explication est d’ordre commercial, le rédacteur essayant de s’attirer les faveurs des libraires pour obtenir les derniers ouvrages. Une autre explication est d’ordre éditorial tant la formalisation des titres participe à la construction sur le temps long d’une matière scientifique mieux référencée et donc plus exploitable.

Le format « article » s’accompagne par ailleurs d’éléments éditoriaux outillant la lecture« Du point de vue éditorial, un tel article se caractérise comme un segment d’un imprimé rapidement produit, soumis à la loi de la nouveauté et qui accède au marché de long terme par l’adjonction de plusieurs appareils d’indexation, grâce auxquels cet ouvrage clos se transforme alors en un magasin de matériaux ouvert au choix du lecteur. » (Vittu 2001, 148)

. Les index, les tables des matières – dont les Tables annuelles – ou les références bibliographiques, constituant l’appareil critique propre à l’édition scientifique, se normalisent dans leurs formes et sont progressivement adoptés par l’ensemble de l’édition savante de l’époque. Ces marques de repérage et de navigation deviennent « les moyens d’une quête parmi les savoirs et les observations accumulées au fil des semaines, puis des mois » (Vittu 2002b, 377).

L’art de la contrefaçon : l’éternel enjeu de la diffusion

Témoin du succès des tout premiers titres, la contrefaçon, en particulier hollandaisePar Daniel Elzevier (1626-1680), de la célèbre famille de typographes et d’imprimeurs néerlandais.

, permit notamment au Journal des savants d’élargir considérablement sa diffusion en Europe centrale et en Europe de l’Est, dès la première année de parution. L’histoire de cette contrefaçon est intéressante à plus d’un titre.

Premièrement sur le plan juridique, où l’on comprend que le privilège royal accordé au rédacteur et au libraire ne pouvait protéger ces derniers que sur un territoire limité, puisque des contrefaçons apparaissent également en Aquitaine. Hors de la juridiction du Roi, à Amsterdam par exemple, tout contrefacteur était considéré dans son bon droit lorsqu’il entreprenait la réimpression et la vente de nouveaux textes. À tel point que le premier contrefacteur s’emparant d’une œuvre ou d’un périodique s’en assurait l’exclusivité, absolument respectée par ses confrères.

Une édition hollandaise copiant une édition parisienne avec privilège peut ainsi, selon l’extension que l’on donne au concept de contrefaçon, être réputée soit contrefaite soit seulement réédition, puisque le droit de copie français n’est pas opposable aux autorités des Pays-Bas. Une convention signée en 1710 par cinquante-quatre libraires hollandais accordait même au premier contrefacteur d’un ouvrage étranger une espèce de droit de copie moral reconnu par ses confrères ! (Moureau et Darnton 2006, 141‑42)

Deuxièmement sur le plan économique, les limites matérielles et financières de l’imprimeurL’imprimeur Cusson du Journal des Savants ne possède alors qu’un petit nombre de presses.

empêchent une plus large circulation, alors limitée aux grands centres universitaires d’Europe de l’Ouest et du Sud et aux canaux diplomatiques. Ainsi, l’impression contrefaite du Journal dans une ville marchande comme Amsterdam entraîne sa circulation sur des réseaux marchands bien plus vastes, moins érudits et à moindre coût. Cet aspect économique reflète en passant les enjeux de pouvoir et d’occupation qui émergent en même temps qu’un nouveau territoire symbolique se met en place.

Sur le plan éditorial, le monopole (limité matériellement) de l’impression fait également obstacle à la diversification des formes éditoriales telle que la pratiquait l’imprimeur hollandais. C’est ainsi que le format adopté pour la contrefaçon consistait en des recueils annuels, dans une édition plus petite (in-douze habituellement au lieu des coûteuses éditions parisiennes in-quarto), transformant l’instrument d’information éphémère qu’était le périodique dans le Royaume en un ouvrage de référence à l’extérieur (Vittu 2002a).

Cependant, la conversion éditoriale du format périodique en recueil annuel n’est pas le simple fait d’une contrefaçon différée. Elle vient s’inscrire dans le projet initial des fondateurs des revues pour une véritable construction de connaissances. Les travaux de Vittu montrent ainsi comment le Journal des savants avait dès le début adopté une pagination continue d’un numéro à l’autre, préfigurant la constitution de recueils de numéros. Vittu décrit également l’instauration progressive d’instruments éditoriaux entièrement tournés vers la structuration des connaissances facilitant la recherche et la découverte : index, différentes tables des matières, sommaires, formalisation des références. À ce propos, les méthodes d’indexation utilisées par l’éditeur parisien et les contrefacteurs hollandais divergent, le premier élaborant des tables analytiques reflétant une vision davantage encyclopédique d’accès aux savoirs, les seconds adoptant une approche bibliographique (Vittu 2001, 148). Vittu va d’ailleurs montrer que la réception du Journal et des périodiques en général s’accompagne d’un renouvellement des pratiques savantes, de la lecture à l’écriture, outillées par ces nouveaux instruments (Vittu 2001, 142), et d’un élargissement à de nouveaux publics (Peiffer et Vittu 2008, 299).

À ce stade, une citation de Vittu fait ressortir des éléments de continuité entre la naissance au 17ème d’un nouveau format de communication scientifique, et l’émergence aujourd’hui de nouvelles formes d’écriture et d’édition :

« D’un point de vue éditorial, l’article est un segment d’un imprimé. Il est produit rapidement, soumis à la loi de la nouveauté, accède au marché de long terme par l’adjonction de plusieurs appareils d’indexation. L’ouvrage clos se transforme alors en un magasin de matériaux ouvert au choix du lecteur. Par ses origines juridiques, le mot article rend bien compte de cette articulation d’une rhétorique acceptée par la communauté savante et d’un appareil offrant la possibilité d’une lecture aléatoire du journal savant en plus de sa lecture séquentielle. » (Vittu 2001, 148)

On a dans cette formulation tous les éléments d’une maîtrise des flux informationnels par l’indexation et le traitement de l’information : la fragmentation, les métadonnées, la diversification des parcours de lecture jusqu’à l’intégration de la longue traîne. L’analogie avec les pratiques éditoriales actuelles est frappante et l’on pourrait rapprocher l’émergence de ces nouveaux objets éditoriaux que sont l’article et la revue au 17ème siècle comme une réponse à la saturation attentionnelle consécutive de l’imprimerie. Alors qu’émergent aujourd’hui de nouvelles pratiques et de nouveaux formats éditoriaux, dans le sens notamment d’une fragmentation des artefacts institués, on peut raisonnablement envisager une institutionnalisation de ces formats, de la même manière que le périodique s’est imposé, a légitimé et institutionnalisé le format épistolaire caractéristique de la République des lettres.

Les appropriations du périodique par la communauté savante

Comment l’article et le périodique ont-ils transformé le travail des savants, et notamment l’écriture ? L’étude de Peiffer et Vittu (2008) décrit la façon dont les savants et les lettrés se sont approprié les revues savantes de multiples manières, pour leur travail de recherche, pour résoudre des controverses ou pour construire leur légitimité« Du côté des savants, ils sont nombreux à se saisir de la nouvelle forme de communication qui s’est mise en place à la fin du 17eme siècle. Ils ont recours aux journaux savants pour y puiser des informations, pour faire connaître les résultats de leurs recherches, ou pour commenter, étendre et critiquer ceux de leurs collègues. » (Peiffer et Vittu 2008, 289)

. Que les journaux soient considérés « comme des moyens d’information, des sites de production des savoirs ou des instruments stratégiques », la communauté savante se les ait appropriés au point de modifier ses pratiques d’écriture, voire les modalités de la preuveC’est le cas par exemple en mathématiques où, progressivement, les éléments de démonstration sont systématiquement intégrés pour « énoncer explicitement la solution d’un problème » (2008, 298).

.

Sur le plan communicationnel, les périodiques savants se sont imposés comme un élément central dans la constitution des communautés scientifiques. En effet, les périodiques ne publient pas seulement des productions scientifiques telles que « des observations, des récits d’expérience scientifique, des réflexions théoriques », mais aussi « des débats et nouvelles du monde savant, comme de ses institutions ». Les auteur·e·s de l’étude affirment ainsi que, au-delà du travail de recherche lui-même, les périodiques constituent « une forme de communication qui prospéra au point de devenir, dès le 19ème siècle, dominante pour les sciences » (2008, 281).

Sur le plan intellectuel, l’étude montre que les revues sont devenues un véritable outil de travail, aux nombreux usages« Qu’ils les utilisent pour publier leur recherche, pour s’informer ou pour des raisons stratégiques, dès la fin du 17eme siècle, les savants, même si certains prétendent honnir les journaux, s’approprient pleinement ce nouvel outil de communication scientifique — bien qu’il en fassent des usages différents. Ainsi, la richesse des multiples manières dont les savants se sont approprié les possibilités offertes par la forme périodique est considérable. » (2008, 290)

. Les témoignages de fébrilité de certains savants pour se procurer les dernières livraisons démontrent à quel point les périodiques sont devenus indispensables – « un véritable enjeu scientifique » – à l’activité du lettré. L’étude pointe par exemple la « pratique assez courante de collecte plus ou moins systématique d’une information spécialisée dans des journaux savants comme en témoignent les recueils réalisés à la fin du 17ème siècle » (2008, 291). Ces recueils d’extraits sont utilisés pour l’étude privée, mais dépassent aussi la table du chercheur en s’invitant dans les cours d’université sous forme de compilations« Comme le suggère le témoignage de Bodenhausen qui apprenait l’analyse leibnizienne pour son propre plaisir, [les compilations] nourrissaient l’étude privée des savants. Ou leur enseignement, comme c’est le cas pour Antonio Vallisnieri qui utilisait systématiquement des extraits tirés de plusieurs journaux savants (qui pourtant ne se trouvaient pas à la bibliothèque universitaire), pour enrichir ses cours de médecine à l’université de Padoue. » (2008, 291)

.

Les périodiques sont également appréciés pour leur fonction de sélection, remède à l’abondance des publications qui caractérise (déjà) l’époque. C’est d’ailleurs sur cette fonction éditoriale nouvelle que s’établira bientôt une partie de la légitimation des savants.

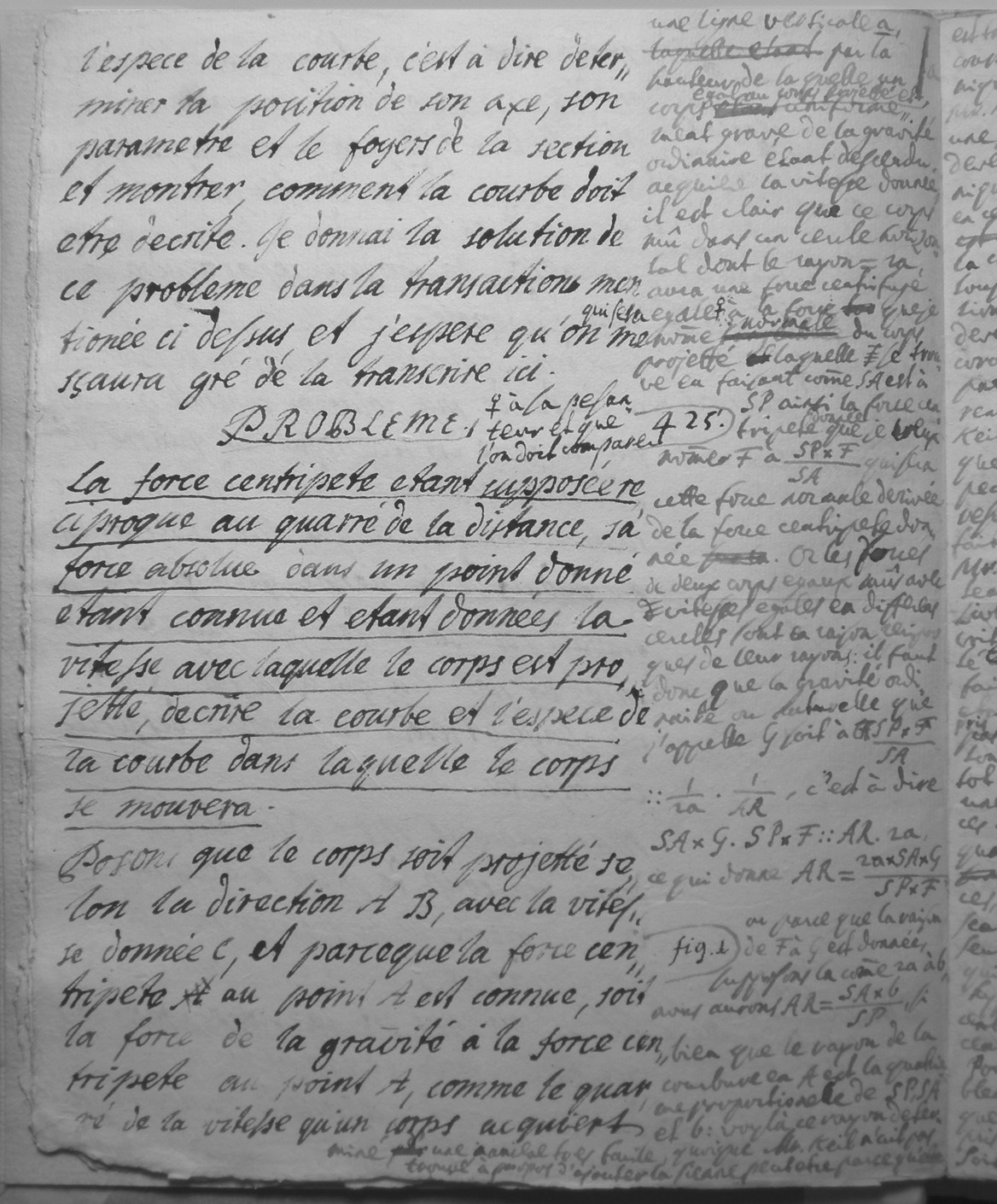

La périodicité rapide des publications confère enfin aux savants la capacité nouvelle de se répondre publiquement les uns les autres, de s’appuyer sur les précédents, de réinterpréter un texte à la lecture d’un autre, etc. Peiffer et Vittu identifient là « le cœur du travail que la forme périodique permet » (2008, 294). On le voit par exemple avec les recueils d’extraits, véritable « matériau » pour la recherche, quand, recopiés à la main et annotés, ils font l’objet d’une nouvelle publication Annotations par Johann Bernoulli d’une copie manuscrite de l’article de John Keill, « Défense du Chevalier Newton » paru dans le Journal littéraire 8 (1716), p. 418-433. [Bibliothèque universitaire de Bâle, LI a 14, fol. 5 V o ] (Peiffer et Vittu 2008, 293).

Annotations par Johann Bernoulli d’une copie manuscrite de l’article de John Keill, « Défense du Chevalier Newton » paru dans le Journal littéraire 8 (1716), p. 418-433. [Bibliothèque universitaire de Bâle, LI a 14, fol. 5 V o ] (Peiffer et Vittu 2008, 293).

.

Ainsi, une méthode est élaborée et publiée dans un journal, le mémoire est repris et critiqué, cette critique elle-même étant soumise à une nouvelle critique à laquelle d’ailleurs il y aura réplique. (2008, 295)

Or le périodique, en tant que format, n’est pas neutre. Les auteur·e·s relèvent ainsi à propos de la relation entre la conversation scientifique et les modalités éditoriales de la production scientifique, que « la publicité des débats, lorsqu’il y a désaccord, voire controverse, change les termes de ces débats » (2008, 298). Cela vient suggérer une certaine performativité de la revue scientifique et de sa fonction de médiation sur les connaissances et les controverses qu’elle véhicule. Le périodique semble produire une unité, une consistance et un contexte favorables pour établir la conversation scientifique dans le temps long.

Bilan et perspective du format

L’histoire de la naissance de la revue savante nous montre ainsi que les innovations de support s’accompagnent d’innovations éditoriales, non sans effets sur les modes production et de circulation des connaissances. Ainsi, la démocratisation de l’imprimé à la fin du 17ème siècle a permis la refonte de la pratique épistolaire dans un format éditorial inédit dans le champ scientifique. Intimement liés, l’article et la revue sont nés en effet de la mécanisation et de la commercialisation du dispositif épistolaire. Leur institutionnalisation rapide a favorisé l’instauration d’un modèle épistémologique propre qui n’a cessé de se préciser au cours des siècles.

On peut voir l’article et le périodique au prisme du format en cela que ce dernier matérialise les règles communes, normalise les pratiques et permet au texte court et éphémère de s’ancrer dans le temps long en le structurant. Il participe enfin à la légitimité du texte en lui adossant finalement une énonciation éditoriale. La formidable innovation éditoriale qu’a été le périodique savant initie une nouvelle économie du savoir, élargissant la communauté de savoir et favorisant les échanges et la circulation.

Cela étant, en raison même du processus de normalisation qu’il suppose, le format s’accompagne d’une moindre diversité dans les pratiques, qu’elles soient éditoriales ou scripturales. À l’aube la science moderne, cette normalisation s’est sans conteste révélée vertueuse, établissant une communication scientifique bien plus fluide et efficace que la monographie académique, et dans le même temps échafaudant les règles d’autorité permettant de s’orienter dans le foisonnement d’écrits scientifiques.

Cette histoire est importante, car elle montre que la revue n’est pas seulement un artefact éditorial. Elle s’est également révélée le lieu d’une innovation institutionnelle et épistémologique. En effet, elle constitue d’un côté un dispositif institutionnel, au sens où elle focalise les formes de légitimation et de certification reconnues par les institutions académiques. D’un autre côté, sa fonction de médiation joue un rôle primordial dans la constitution des communautés scientifiques.

Ainsi, l’émergence de la revue format suggère d’élargir notre perspective sur la revue et de considérer en particulier sa fonction communicationnelle consistant à favoriser la conversation scientifique afin d’établir de nouvelles passerelles entre savants, lettrés, curieux et amateurs.

Après ce moment particulier qui a vu l’émergence des périodiques savants, je propose maintenant d’aborder le moment numérique – digital turn – que connait la revue scientifique. Ce tournant globalisé confronte tout media, quel qu’il soit, à une profonde remise en question de son modèle, de son économie et de ses acteurs. Caractérisé notamment par cette tension entre explosion des formes d’écritures et leur intense normalisation liée aux outils et langages informatiques, le moment numérique impose aux revues une profonde mutation. Dans quelle mesure la revue scientifique peut-elle encore constituer un lieu d’innovation éditoriale, institutionnelle et épistémologique ?

Le moment numérique des revues : enjeux, défis et déphasages

L’émergence de la culture numérique depuis une trentaine d’années est sans conteste un tournant historique. Considérant l’impact de l’écriture et de ses supports matériels d’inscription sur les civilisations, on peut considérer que ce tournant est également un tournant anthropologiqueLa « raison graphique » de Jack Goody rend compte du tournant anthropologique qu’a été l’écriture (Goody 1979). C’est en tant que techniques qu’il faut d’ailleurs considérer le caractère anthropologique des supports (stèle, parchemin, bande magnétique), des systèmes d’inscription (stylet, plume, caractère mobile) et des systèmes d’écriture eux-mêmes (alphabet, glyphes), ainsi que nous le rappelle Pierre Steiner dans son article de synthèse (Steiner 2010).

. Dans le champ scientifique, cette révolution numérique de l’écrit s’est manifestée de multiples manières. Dans la lignée de la mathématisation du monde déjà à l’œuvre depuis le 19ème siècle, l’informatique a entraîné un irrépressible mouvement de modélisation du réel, débordant logiquement sur le langage et le symbolique. En lien avec la modélisation du texte et du métatexte propre à l’édition, le numérique a entraîné une normalisation sans précédent des artefacts et des formats éditoriaux. Les conventions éditoriales notamment se sont uniformisées pour répondre aux exigences de la diffusion numérique. Cette normalisation est d’ailleurs allée de pair avec une institutionnalisation de la diffusion. L’apparition de nouveaux intermédiaires, coïncidant avec l’avènement de la diffusion numérique à la fin des années 1990, s’est traduite par une intense concentration de l’édition et de la diffusion dans les mains d’une poignée de plateformes et d’acteurs (Larivière, Haustein, et Mongeon 2015), avec pour conséquence la prescription de conventions éditoriales de plus en plus strictes et uniformisées. Il est intéressant de comprendre le paradoxe liant l’uniformisation des contenus et leur accessibilité, tant la première travaille à rendre les contenus plus accessibles, car mieux adaptés aux algorithmes régissant leurs accès. Ce paradoxe est éloquent quant à la problématique que je vais développer.

Mais cette institutionnalisation de la revue et de l’article touche également à leur fonction symbolique dans le champ scientifique. Le numérique a ainsi favorisé un mouvement plus ancien de professionnalisation du chercheur, dont la carrière se mesure désormais au nombre de publications et au prestige des revues les publiantJe développe cet aspect lié directement à l’introduction du Citation index, en abordant le déphasage institutionnel de l’édition scientifique.

. De ce point de vue, la représentation ou l’imaginaire de l’article et de la revue ont subi un glissement qu’il conviendra d’analyser. En creux, ce glissement explique en partie le mouvement d’émancipation des pratiques d’écritures vers des formats émergents comme le blogue, le micro-blogging, ou même les listes de diffusion.

Les tensions sont grandes au sein de la communauté savante, tiraillée entre d’une part une édition de plus en plus institutionnalisée sur le plan éditorial et marchandisée sur le plan économique, et d’autre part des pratiques d’écriture et de lecture ancrées dans la culture numérique, mais inadaptées aux contraintes institutionnelles. Car les formes nouvelles témoignent d’une certaine dissidence par rapport aux formats de l’article et de la revue, qui ne répondent plus nécessairement aux enjeux de recherche : la temporalité de publication, l’accès à l’accès – formule caricaturant à peine la résistance de certains éditeurs à l’accès ouvert et l’incohérence du principe de la barrière mobile dans l’environnement numérique –, ou encore les règles strictes de publication, tant au plan du format que des protocoles. Manifestement, le formalisme de l’édition scientifique, exacerbé par les modèles et les systèmes d’information numériques, est venu congestionner autant la diffusion des connaissances que leur production. Le succès des formats plus courts, émancipés des contraintes institutionnelles, ne peut que questionner le modèle institué de la communication scientifique.

Je voudrais ainsi dresser dans cette partie un premier constat au sujet de ce moment numérique de l’édition scientifique, en défendant l’idée d’un double déphasage, institutionnel et éditorial, entre d’une part les formes institutionnalisées de communication scientifique et d’autre part la diversification des pratiques d’écriture dans la communauté scientifique, notamment en LSH. Il me semble en effet que l’on retrouve parmi les formes d’écriture émergentes un certain idéal conversationnel que l’édition scientifique a quelque peu perdu de vue. Alors que le périodique savant imprimé avait permis à la conversation épistolaire de s’élargir et se fluidifier, je soutiens que la remédiation de la revue passera par sa capacité à recréer de la conversation au sein de la communauté savante, en s’inspirant des écritures culturellement numériques et de leurs modalités de médiation.

Écritures, techniques, savoirs : le malentendu numérique des LSH

En quelques dizaines d’années, les pratiques de lecture et d’écriture des chercheurs se sont progressivement installées dans l’environnement numérique, au point que ce nouvel environnement de travail s’est largement substitué au support papier dans le quotidien des chercheurs. Les écrans, que ce soient l’ordinateur, la tablette ou encore le smartphone, sont en effet devenus les supports majoritaires pour rechercher, lire ou étudier, référencer, collectionner ou archiver, écrire ou éditer, communiquer et échanger. Un exemple emblématique de cette mutation des usages est celui du logiciel Word, utilisé à l’université comme outil d’écriture, de note de lecture et finalement pour toute création de document, amalgamant la rédaction et l’édition des articles, des thèses et des mémoires, tout aussi bien que celles des documents pédagogiques, des exercices d’étudiants, des appels à communication, des programmes de colloque, ou encore des formulaires administratifs. Les investissements parfois colossaux des institutions académiques dans la suite Office de Microsoft illustrent bien quant à eux l’étendue de ses usages à tous les secteurs d’activité de l’Université.

L’université, en tant qu’institution du savoir par excellence où l’écriture constitue la principale activité et l’écrit le principal produit, n’aurait-elle pas intérêt à davantage contrôler son outil de travail ? N’est-il pas problématique, au regard de la relation étroite qu’entretiennent support et pensée, que les experts de la connaissance aient pu ainsi abandonner à une poignée d’entreprises privées l’expertise de leurs supports ?

Car au-delà de la suite Office, emblématique de ce paradoxe, c’est une grande part de l’écosystème d’écriture, de partage et de communication qui est ainsi laissée aux bons soins de dispositifs propriétaires, certes parfois efficaces et performants, mais dont le fonctionnement est délibérément opaque et inaccessible. Cette fermeture – ou enclosure – sur les logiciels de travail entretiennent une dynamique d’incapacitation des usagers, au moment même où les enjeux de littératie numérique appellent à la dynamique inverse. D’autant qu’à la culture de l’incompétence s’ajoute, à l’heure du cloud et du big data, une captation systématique des données elles-mêmes dans la plus grande opacité de contrats que seuls quelques administrateurs et juristes de l’institution ont le loisir de consulter.

L’enjeu de la littératie : résistances et illettrisme

Il est vrai, malgré tout, que le numérique a finalement modifié les usages et les pratiques au sein de l’université. Dans les lettres et sciences humaines, cette lente mutation est relativement récente. La thèse d’Éric Guichard (2002) nous rappelle que l’introduction du numérique chez les chercheurs et les étudiants ne s’est pas faite sans difficultés. Dans cette thèse consacrée à l’adoption – plus exactement sur la non-adoption – de l’Internet dans les rangs de l’ENS au tournant du millénaire, Guichard s’intéresse aux chercheurs et étudiants en lettres, car « ils ont cette particularité de valoriser et de commenter abondamment les effets secondaires de l’écriture (culture, histoire, patrimoine, identités, etc.) tout en affichant souvent un mépris pour la technique et un faible intérêt pour l’explicitation des relations entre écriture, outil et pensée » (Guichard 2002, Introduction). Son constat est éloquent :

L’acquisition d’un ordinateur, souvent pensé comme une machine à écrire, signifie une perte de standing, puisque qu’il [sic] témoigne de l’absence d’un ou d’une secrétaire. Et même une fois dépassée cette première attitude de rejet, il est difficile d’admettre qu’une machine puisse s’intégrer dans une quelconque panoplie de techniques intellectuelles.

Outre une ignorance frisant à son sens l’« illettrisme »« [L]a très grande majorité des personnes qui découvraient [sic] les ordinateurs [en 1996] et en acceptaient [sic] l’image commune de machine à écrire améliorée ne pouvaient concevoir que ces machines à produire du signe avec du signe puissent transformer un tant soit peu leurs pratiques. Elles s’inféodaient à des codages abscons, ne connaissaient pas l’internet, disposaient d’une très faible culture informatique, restaient — souvent isolées — dans leurs laboratoires traditionnels, et prenaient le risque de devenir rapidement illettrées. » (Guichard 2002, Situation en 1996)

, Guichard analyse cette attitude vis-à-vis de l’outil informatique comme un acte de résistance, citant à ce propos le rapport de Christine Ducourtieux :

[Q]ue l’ordinateur soit une machine à écrire performante, cela est parfait. Qu’il permette l’accès à d’autres sources de savoir, cela ne peut être toléré. Il ne s’agit pas de ‘blocage’ mais bien plus d’une volonté de résistance. (Ducourtieux 1998)

Si les sciences dures, ou certaines humanités à l’ENS comme la géographie, la sociologie ou la philosophie, avaient d’ores et déjà largement adopté l’informatique pour la recherche ou l’édition, l’usage du numérique pour les départements d’histoire, de littérature et des langages ne s’est véritablement répandu qu’avec la démocratisation au grand public de l’ordinateur personnel et du web dans la seconde moitié des années 2000.

Une telle méfiance, souvent mal réfléchie, voire réactionnaire, a pu quelques années plus tard se voir confortée par des critiques plus documentées comme celle de Nicholas Carr qui pointe un profond changement dans les modes de lectures :

Depuis toujours, nous survolons plus les journaux que nous ne les lisons, et nous parcourons les livres et les magazines pour en saisir l’essentiel et décider s’ils méritent d’être lus plus avant. Il est tout aussi important d’être capable de lire en diagonale que de lire en profondeur. Mais ce qui est différent, et qui dérange, c’est que le survol est en train de devenir notre principal mode de lecture. C’était naguère un moyen pour arriver à une fin, une façon d’identifier les informations à lire en profondeur ; maintenant, cela devient une fin en soi –, c’est notre méthode préférée pour recueillir et comprendre les informations de toutes sortes. (Carr 2011)

Pourtant, depuis la diffusion très médiatique des idées de Nicholas Carr, le point de vue de ce dernier a été relativisé par des conceptions moins déterministes de la techniqueNotons tout de même la réception très médiatisée de l’ouvrage de Michel Desmurget La Fabrique du crétin digital : les dangers des écrans pour nos enfants (2019), qui dénonce les conséquences de la consommation excessive des écrans chez les enfants. Une telle réception démontre l’inquiétude latente de la société face à un univers numérique mal maîtrisé.

. Alain Giffard remarque notamment que Carr « n’envisage pas la possibilité que le lecteur, par un régime d’exercices appropriés, puisse conquérir son autonomie par rapport au dispositif technique, voire le détourner » (Giffard 2011). Il affine la thèse de Carr en proposant la notion de « lectures industrielles » (Giffard et al. 2009), dont l’élément déterministe sur la cognition ne réside pas dans la technique elle-même, à savoir l’environnement numérique qu’est Internet comme le prétend Carr, mais dans un (et plusieurs en fait) projet industriel « qui cantonne la lecture à une activité de communication, et nuit à l’association de la lecture et de la réflexion ». Il appelle d’ailleurs à un nouveau projet industriel de la lecture, que nous pourrions étendre à toute technique intellectuelle.

Finalement, ce que pointent ensemble ces auteurs confirme un changement profond des modalités de production des connaissances dont l’enjeu réside bien dans l’acquisition d’une nouvelle littératie. Ce qu’on appelle la littératie numérique ne concerne pas seulement les usages experts des logiciels, des formats d’indexation, des modélisations ou des algorithmes. La littératie numérique relève en fait bien plus de la culture numérique telle qu’elle s’est répandue dans les usages et la vie quotidienne de tout à chacun. Le tronc commun institutionnel de l’éducation divulguant le savoir-lire-et-écrire s’étend désormais à un savoir-lire-et-écrire dans le numérique qui intègre une connaissance générale de l’écosystème numérique, dans laquelle peuvent prétendre s’inscrire les pratiques expertes des chercheurs, y compris celles de l’édition scientifique. Ainsi, au-delà de projets industriels particuliers façonnant il est vrai l’écosystème numérique, la question est de saisir la nature de ce changement et de préfigurer les modalités nouvelles de production et de diffusion de la connaissance dans l’environnement numérique.

L’enjeu de l’accessibilité : les politiques du libre accès

L’histoire longue de l’écriture, qui est aussi celle de ses supports, nous montre que tout changement de propriété du support d’inscription induit un changement des modalités d’écriture, de lecture et finalement une évolution dans les modes de pensée (Goody 1979; Jacob 2014) et de formation des savoirs.

Les institutions directement impliquées dans la formation des savoirs, leur pérennisation ou leur transmission, ont toujours été des lieux d’innovation quant aux modalités de la production des connaissances. Que l’on pense, du côté des bibliothèques, aux différents systèmes de classement et de catégorisation, ou du côté des académies, à l’établissement de normes d’évaluation des connaissances, les institutions ont en effet joué un rôle important dans l’élaboration des modèles épistémologiques qui régissent les sciences aujourd’hui. C’est ce qu’a permis de montrer l’approche anthropologique de Christian Jacob (2014) lorsque celui-ci situe le développement de pratiques et de gestes caractéristiques de l’activité savante, au sein des institutions académiques (mais pas seulement). En tant que « lieu de savoir », l’université s’est naturellement confrontée aux effets induits par l’évolution des supports d’écriture et de lecture. Mais en a-t-elle été l’instigatrice ou le moteur ?

Face au nouvel environnement numérique, certaines institutions du savoir ont amorcé des adaptations conséquentes. Du côté des institutions para-académiques d’édition et de diffusion de la production scientifique, les éditeurs scientifiques, les librairies et les bibliothèques universitaires ont mis en route plusieurs chantiers dans le sens d’une plus grande accessibilité aux connaissances. Dans la continuité de l’informatisation des catalogues de bibliothèque, de la numérisation des imprimés ou encore de l’adoption de formats numériques standardisés, le mouvement de l’Open Access a pu se développer et gagner progressivement un terrain technologiquement plus favorable (Guédon 2014). Plus précisément, le terrain technologique s’est développé conjointement avec des pratiques juridiques plus propices à l’ouverture des contenus, selon les principes du copyleft déjà en cours dans d’autres communautés d’écriture. Les mouvements Open source ou Free Software, nés peu avant l’explosion de l’Internet, se sont rassemblés autour du principe de partage des codes sources informatiques. Afin de se prémunir des effets de clôtureLa langue anglaise propose le terme d’enclosure pour désigner l’établissement de barrières autour d’un bien, matériel ou informationnel. Utilisé notamment dans le contexte des communs, je reviendrai à cette notion dans le dernier chapitre.

de la propriété intellectuelle et de ses restrictions d’accès et de partage de ces écritures programmatiques, ces communautés de développeurs ont su inverser le principe du copyright en associant aux sources une licence d’utilisation particulière, imposant à la fois le partage et la viralité de la licence. Ainsi, en jouant du droit de la propriété intellectuelle, ces licences en inversent le sens et la nature, transformant le copyright, c’est-à-dire le droit de reproduction, en un copyleft, c’est-à-dire la cession de ce droit de copie à tout à chacun à la seule condition de propager cette cession aux nouvelles copies. Les licences Creative Commons ont appliqué ce principe du copyleft aux contenus culturels, libérant ainsi tout un pan de la production culturelle à partir des années 2000. Il est important de noter ainsi que l’émergence du Libre Accès dans la communauté scientifique hérite d’un ensemble de valeurs culturelles apparues avec le développement de l’Internet et du Web. Il ne faut pas s’y tromper, ce n’est pas fondamentalement le numérique qui a permis l’apparition de ces valeurs, mais bien des communautés de pratiques engagées dans le développement informatique, puis dans l’établissement des normes et des standards du web et de l’internet, et finalement dans la libre circulation des contenus culturels. Si la technique n’est pas déterministe ici, il faut noter l’aspect récursif de ces valeurs, d’abord appliquées aux logiciels informatiques et à leurs infrastructures, puis aux contenus culturels qui y circulent. L’application de l’ouverture et du partage à la production académique n’en est que la suite logique, dans une communauté scientifique traversée, on le verra, par des courants et des pratiques souvent antagonistes.

En France, la plateforme HAL, lancée par le Centre pour la communication scientifique directe (CCSD) du CNRS, a pour objectif le dépôt et la diffusion d’articles, de thèses et plus largement de documents liés à la recherche. Ce type de plateformes, destinées au partage des connaissances et associées aux injonctions émises par les organismes subventionnaires pour contraindre ou encourager – selon les points de vue – les chercheurs dont les projets sont subventionnés à publier leurs résultats et leurs données en libre accès, ont certainement amélioré l’accès et la diffusion. Cependant, de telles mesures à l’initiative d’institutions publiques restent de l’ordre de l’ajustement au regard des potentialités réelles de l’environnement numérique d’une part, et des pratiques émergentes de la communauté académique d’autre part. C’est le constat que faisaient également Pierre Mounier et Marin Dacos en décrivant le secteur de l’« édition numérique » : « Dans l’édition numérique, le réseau n’intervient qu’en fin de chaîne, au niveau de la diffusion des contenus. Il n’y est utilisé que marginalement et dans un seul sens : afin de les faire parvenir à ses lecteurs. » (Mounier et Dacos 2011, sur Hypothesis)

Ce constat est partagé dans des termes similaires par Joanna Drucker, citée par Janneke AdemaPrécédant la citation de Drucker, Janneke Adema commente ainsi la persistance des pratiques de l’imprimé dans l’édition scientifique : “One of the ongoing issues in this respect is how the design of online scholarship continues to mirror and reproduce print-based forms of communication instead of experimenting with the possibilities that the digital medium offers us.” Cet extrait est tiré d’une conversation sur Hypothesis en marge du texte introductif à une édition numérique particulièrement inspirante d’un ouvrage collectif expérimental. (voir sur Hypothesis)

:

In spite of the networked condition of textual production, the design of digital platforms for daily use has hardly begun to accommodate the imaginative possibilities of constellationary composition, graphic interpretation, and diagrammatic writing… Very few acts of composition are diagrammatic, constellationary, or associative. Fewer still are visual or spatial. The predominant modes of composition in digital displays have remained quite linear, even when they have combinatoric or modular underpinnings (Drucker 2014, 183).

La vision de Drucker anticipant les « possibilités imaginatives » pour des « compositions diagrammatiques, constellationnaires ou associatives » n’est pas sans lien avec les principes du Knowledge Design de Jeffrey Schnapp grâce auxquels il envisage des dispositifs de représentation des connaissances susceptibles de « tisser ensemble des donnéesSchnapp utilise le terme “forms of evidence”, associant à la donnée la notion de preuve ou d’unité de preuve.

visuelles et verbales (et – pourquoi pas – acoustiques, tactiles, et olfactives) » (Schnapp 2013, 5‑6). Ces intuitions font désormais l’objet de multiples expérimentations éditoriales et théorisations (Zacklad 2019), mais l’institution n’a pas encore été en mesure d’absorber les formes les plus innovantes d’édition numérique.

Finalement, les acteurs de l’édition et de la diffusion ont en quelque sorte mécanisé et automatisé des services qui existaient déjà. La normalisation des contenus, l’indexation de document, et par conséquent la recherche d’information, se sont améliorées, conjointement à leur accès et leur ouverture. Les acteurs se sont ainsi ajustés au nouvel espace de diffusion qu’est le web, assurant la mission qui leur incombait déjà, mais sans investir le numérique comme une véritable révolution de l’écriture. Outre les expérimentations éditoriales de certains milieux académiques, les années 2000 et 2010 ont pourtant témoigné d’une extraordinaire explosion des formes d’écriture et de communication, dont on a vu l’impact sur le plan social, politique, économique, et ce tant sur un plan horizontal – touchant le monde entier – que sur un plan vertical – touchant toute la société.

Désintermédiation des institutions et nouveaux acteurs

De nouveaux acteurs se sont ainsi progressivement institués dans le champ de la production, de la légitimation et de la diffusion de contenus, en proposant des outils et appareils numériques d’écriture, d’édition et de publication susceptibles de supplanter les canaux institutionnels. Ces acteurs viennent directement du secteur privé et plus particulièrement de la Silicon Valley, dominante sur le marché des OSOperating System, ou système d’exploitation « qui dirige l’utilisation des ressources d’un ordinateur par des logiciels applicatifs » (Wikipédia.fr).

, des logiciels et des algorithmes (Mounier et Dacos 2011; Vitali-Rosati 2016). Or, si les GAFAMDu nom des cinq principales entreprises Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft.

ont pu fournir au monde un écosystème d’écriture, d’édition, de publication et de communication, c’est qu’elles ont pleinement exploité les potentialités du numérique, c’est-à-dire tout à la fois celles du processeur comme technologie de calcul, celles du réseau comme technologie de communication, et celles du web comme technologie de publication.

À titre d’exemple, un service comme Google Documents témoigne de l’extrême agilité de ces sociétés pour continuellement améliorer leurs logiciels au plan ergonomique comme au plan systémique, avec une intégration extrêmement poussée techniquement dans l’écosystème numérique, qu’ils ont par ailleurs largement contribué à façonner. Google Documents a ainsi été un des premiers éditeurs de texte à fonctionner en édition collaborative synchrone, à proposer le partage de documents, à intégrer un moteur de recherche permettant de récupérer du contenu issu du web, à proposer un service de suivi de modifications et de commentaires avec notifications par courriel en temps réel, ou encore la publication continue vers des urls pérennes. La technicité qui entoure le document exploite tout à la fois le calcul, la communication et la publication, et l’implante dans un écosystème d’« édition en réseau ». Elle concrétise finalement ce qu’anticipaient Mounier et Dacos (2011) avec « des formes d’écriture, de coopération et de construction du savoir qui sont susceptibles de dépasser certaines des apories auxquelles mènent les formes traditionnelles de rapport au savoir ».

Hybridation des pratiques et rhétorique « barbare »

Or le monde académique a largement adopté cet écosystème dans ses pratiques scientifiques, que ce soit pour la recherche d’information et de contenus savants (Google Search, Google Scholar), la consultation de ces contenus (tablettes sous IOS, Android, Windows, navigateurs Chrome, Safari), mais aussi pour la publication et la diffusion des travaux (réseaux sociaux spécialisés ResearchGate, Academia), ainsi que pour la communication (Gmail, Facebook) et la collaboration (Google Drive, Microsoft Office 360).

Les réseaux sociaux sont ainsi utilisés par les chercheurs pour communiquer sur leurs travaux, partager leur veille scientifique, commenter et annoter les travaux de pairs, voire pour nourrir quelques controverses. C’est aussi un moyen d’élargir son cercle d’échange et de s’ouvrir à des communautés non-académiquesComme l’initiative de @EnDirectDuLabo sur Twitter.

. Les blogues de chercheurs se sont également multipliés dans une démarche de publication continue des travaux et des réflexions d’un chercheur ou d’une équipe. Cette mise en circulation génère des cercles particulièrement vertueux tant pour la communication, la visibilité que pour la recherche elle-même (Blanchard 2010). Cette pratique s’est d’ailleurs institutionnalisée en sciences humaines avec la plateforme HypothèsesBasée sur le moteur de blogues Wordpress, Hypothèses.org est lancée en 2009 par OpenEditions.

qui accueille essentiellement des carnets de recherche, des carnets de projets, des blogues de laboratoire, de chercheurs, de séminaire, et auxquels la BNF attribue un numéro ISBNEn tant que numéro d’identification unique, l’ISBN est un marqueur important de l’institutionnalisation d’un document, dans la mesure où il est délivré par une institution dont l’autorité vient légitimer l’entrée du document dans l’écosystème professionnel des publications

. La correspondance par courriel et sur les listes de diffusions est un autre exemple d’écrits parfaitement intégrés au travail de recherche, mais relevant malgré tout d’une hybridation des pratiques des chercheurs, dont une large production échappe ainsi à l’institution. En effet, ces écrits ne constituent pas aux yeux de l’institution des connaissances certifiées, c’est-à-dire issues d’un processus de production soumis au jugement des pairs. Parce que ces écrits ne relèvent pas d’un format éditorial institutionnalisé, comme l’article scientifique ou la monographie, l’institution n’est pas en mesure de les intégrer dans ses protocoles d’évaluation.

On pourrait penser que la première victime de ce système est la conversation scientifique. Pourtant c’est bien l’institution qui en pâtit le plus puisque la conversation, elle, se porte bien, mais hors de la sphère institutionnelle. Qu’une partie de la communication existe de façon plus informelle est en soi bénéfique. Le problème survient lorsque d’un côté les pratiques alternatives se généralisent et que de l’autre la pratique institutionnelle perd en légitimité (Ertzscheid 2016; Vitali-Rosati 2015). Finalement, les lieux et les formes de la controverse et du consensus échappent de plus en plus à cette institution.

On peut relever un exemple relativement emblématique de ces conversations dans la discussion intitulée « Projet “carrière” »Voir en annexe les données de la discussion (CSV).

qui s’est tenue sur la « Liste francophone de discussion autour des Digital Humanities (DH) », rapidement relayée et développée sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, et qui donna lieu, dans le temps de la discussion, à plusieurs posts de blogues. La conversation est partie d’une requête anodine d’un étudiant à la recherche d’un emploi, s’interrogeant sur la pertinence de son profil auprès de la communauté des humanités numériques. Sa question a mobilisé trente-six intervenants et un échange de soixante-huit messages autour d’une problématique bien plus large que la question initiale. La vigueur des discussions témoigne du contexte de questionnement que traverse le champ des humanités numériques, champ encore en gestation sur le plan institutionnel, et qui ne cesse de travailler son autocritique, comme le montrent plusieurs auteurs d’articles (Citton 2015; Granjon et Magis 2016) et de blogues (Ruiz 2019; Bertrand 2019a, 2019b).

Pour certains, ces écrits relèvent d’un registre de discours qui ne peut être considéré comme de la connaissance scientifique. Comme nous le verrons dans la prochaine partie, les éditeurs et éditrices de revues insistent pour distinguer les textes dits scientifiques des débats pourtant parfois très spécialisés qui discutent ces textes lors du processus éditorial. En quoi ces discussions ne sont-elles pas également scientifiques ?

Je propose une autre façon d’aborder cette question : les écrits conversationnels, dont le registre de discours est en effet différent, peuvent-ils participer d’une autre science ? N’y aurait-il pas ici un paradigme à changer ?

La question du registre peut être rapprochée de la question de la vulgarisation, mode de communication scientifique tout à fait essentiel dans la relation sciences & sociétés. Le Web, du fait de son extrême accessibilité, avant que les portails, les pay-walls ou les DRMLes DRM (Digital Rights Management) ou la gestion des droits numériques sont un ensemble de dispositifs de contrôle et de restriction des accès à des contenus numériques.

ne prolifèrent, a d’ailleurs pu être considéré dans ses premières années comme un espace de publication pour une édition amateur et de vulgarisation. La remarque n’est peut-être pas tout à fait fausse, tant les années pionnières du Web ont certainement renoué avec l’esprit des curieux et la figure de l’amateur. Pour autant, ce que ses détracteurs n’avaient pas encore compris, c’est que ces amateurs fourbissaient alors leurs armes pour devenir bientôt les nouveaux acteurs de l’édition (ou du commerce). Contrairement au lieu commun du début des années 2000, le Web n’était pas une machine de désintermédiation des éditeurs traditionnels, quel que soit le champ culturel. Au contraire, un formidable mouvement de réintermédiation était déjà en cours, court-circuitant il est vrai les acteurs de l’analogique, mais redistribuant en fait les cartes de l’économie, de la recommandation et de l’autorité. Avec toute la fascination et la sidération qu’ont laissées derrière eux les Huns dans la mémoire collective, Alessandro Baricco consacrait en 2006 une chronique dans La Repubblica, publiée dans un ouvrage intitulé Les barbares. Essai sur la mutation – traduit en 2014, où il tentait, en observateur impuissant, de saisir le basculement de l’ancien monde auquel il appartenait (Baricco 2014).

Car ces nouveaux acteurs ont su en effet s’emparer plus vite que les autres de l’espace numérique. En en maîtrisant le code, le protocole et les langages, ils ont su installer de nouveaux paradigmes qui définissent encore aujourd’hui certaines bases de l’écosystème numérique de publication dans lequel on vit. Que ces bases soient actuellement bousculées par des forces économiques et industrielles telles que les GAFAM, qui ont pu d’ailleurs un temps œuvrer à la montée du Web dans ses débuts, il n’en demeure pas moins que l’écosystème du savoir et des connaissances a radicalement changé de nature, y compris dans ses langages et ses protocoles. Aussi, si le registre de la conversation peut heurter les tenants de la scientificité liée au registre de l’article par exemple, il est peut-être nécessaire d’envisager que c’est la langue même du savoir qui s’est déplacée, jusqu’à s’installer pourquoi pas dans la pratique conversationnelle. L’hypothèse est radicale, bien entendu, mais la fin des thèses écrites en latin au 19ème siècle n’avait-elle pas suscité également la confrontation classique entre conservatisme et réformisme ? La pensée théorique en avait-elle pâti, ou s’était-elle au contraire libérée ?