Texte paru dans le n° 5 (automne 2016) de la revue papier Ballast

En 2016, lors d’un discours donné en Afrique du Sud en mémoire du militant antiraciste Steve Biko, l’essayiste communiste et féministe Angela Davis évoquait, parmi les multiples combats à mener de nos jours, les « êtres sentients qui endurent la douleur et la torture lorsqu’ils sont transformés en aliments » — quatre ans plus tôt, elle avançait que la cause animale était « l’une des composantes de la perspective révolutionnaire ». Cette articulation, qui étonnera peut-être, n’en est pas moins ancienne. À tel point que l’écrivaine écoféministe pattrice jones a pu affirmer : « Le mouvement de libération animale est un mouvement féministe. » Comment expliquer ce lien historique ? ☰ Par Christiane Bailey et Axelle Playoust-Braure

« Il est difficile de raconter l’histoire du mouvement de défense des animaux sans raconter l’histoire des femmes. »

Ce souci particulier des femmes pour le sort que nos sociétés réservent aux animaux est, d’ailleurs, si constant qu’il est difficile de raconter l’histoire du mouvement de défense des animaux sans raconter l’histoire des femmes. On pense immédiatement aux suffragettes impliquées dans le mouvement contre la vivisection et à la célèbre Brown Dog Affair, mais on peut remonter beaucoup plus loin. Au XVIIe siècle, Margaret Cavendish, la première femme à avoir assisté à une assemblée de la Royal Society of London, critiquait déjà l’idéologie de l’exceptionnalisme humain et de la suprématie humaine chez les philosophes Thomas Hobbes et René Descartes. En France, plusieurs féministes engagées dans les luttes socialistes et anarchistes ont défendu la cause animale, comme Marie Huot, Louise Michel, Séverine et Sophie Zaïkowska. L’histoire des femmes ne serait dès lors pas complète sans mentionner le mouvement de défense des animaux — bien que les études féministes n’aient pas toujours porté attention à la place prépondérante qu’occupent les préoccupations pour les animaux dans les écrits féministes… C’est essentiellement le sujet de l’ouvrage désormais classique de Carol J. Adams, The Sexual Politics of Meat — A Feminist-Vegetarian Critical Theory, dont la traduction française a paru en 2016.

Le végétarisme : un impensé du féminisme

La Politique sexuelle de la viande d’Adams n’a rien d’un traité de philosophie morale ou d’éthique animale ; il s’agit avant tout d’une critique des féministes qui ont ignoré la « parole végétarienne » des auteures qui les ont précédées. Adams reproche aux études féministes de n’avoir pas suffisamment fait attention à ce fil d’Ariane qui parcourt les textes de ce corpus : plusieurs autrices expriment en effet — directement ou à travers leurs personnages — une préoccupation pour le sort que nos sociétés réservent aux animaux, s’opposent au fait d’emprisonner et de tuer des animaux pour produire de la nourriture dont nous n’avons pas besoin et relient fréquemment leur propre oppression à celle que subissent les animaux. Si femmes et animaux partagent une proximité historique et matérielle de fait, c’est avant tout qu’elles et ils partagent un adversaire commun : le patriarcat, ce dernier les assignant à une place spécifique dans l’ordre du monde. Indissociable du suprématisme humain et de l’idéologie humaniste, le patriarcat polarise les individus selon une hiérarchie de valeurs qui place en haut de la pyramide des êtres l’humain mâle, blanc, adulte, maître de lui-même et en pleine capacité de ses moyens physiques et intellectuels.

En mobilisant certaines caractéristiques biologiques — telles que le sexe ou l’espèce — censées refléter la « nature » spécifique de l’individu porteur de ces caractéristiques, ces idéologies suprématistes tentent de justifier des inégalités de traitements et autres différences de considération des intérêts. La féminité et l’animalité sont perçues comme des propriétés déterminantes pour les individus qui les portent, propriétés s’éloignant du modèle dominant. Tandis que les hommes sont associés au rationnel, au culturel, à la domination des émotions et de la nature, les femmes sont associées au corps, aux émotions, aux intuitions ou aux instincts (à l’irrationalité), à la passivité — et donc situées plus près des animaux et de la nature que les hommes. Femmes et animaux seraient ainsi « naturellement » relégué·e·s au second plan, considéré·e·s comme des êtres de seconde classe. Comme le soutient la philosophe américaine Lori Gruen, la communauté de destin et la solidarité entre les femmes, les peuples autochtones, les groupes racisés et les animaux autrement qu’humains sont le résultat de l’histoire commune du patriarcat, de la suprématie blanche, du colonialisme et de la suprématie humaine.

« Tandis que les hommes sont associés au rationnel, au culturel, à la domination des émotions et de la nature, les femmes sont associées au corps, aux émotions, aux intuitions ou aux instincts. »

Au niveau idéologique, les justifications traditionnelles de l’oppression de certains groupes humains s’appuient fréquemment sur la domination considérée naturellement juste des animaux autrement qu’humains. On retrouve explicitement cette idée dans plusieurs textes classiques de la pensée occidentale, notamment chez Aristote : « La nature ne fait rien en vain ; il n’y a point d’imperfection dans son ouvrage. Elle a donc créé tout ce qui peuple et orne la terre pour les besoins de l’homme. Il suit de là que l’art de la guerre est un moyen d’acquisition naturelle, car la chasse est une partie de cet art ; ainsi la guerre est une espèce de chasse aux bêtes et aux hommes nés pour obéir mais qui se refusent à l’esclavage. Il semble que la nature imprime le sceau de la justice à de pareilles hostilités. » À ses yeux, la domination de certains humains sur d’autres (la suprématie des êtres « rationnels » et « civilisés » sur les êtres humains « barbares » et « nés pour obéir ») est justifiée parce qu’elle est le prolongement naturel de la domination naturellement juste des animaux rationnels sur les animaux privés de logos. Il serait non seulement juste que les êtres inférieurs (femmes, esclaves, animaux, enfants) obéissent aux êtres supérieurs (les hommes propriétaires/citoyens) et servent leurs intérêts, mais ce serait également mutuellement bénéfique : « Il est préférable pour tous les animaux domestiques d’être dirigés par des êtres humains. Parce que c’est de cette manière qu’ils sont gardés en vie. De la même manière, la relation entre le mâle et la femelle est par nature telle que le mâle est supérieur, la femelle, inférieure, que le mâle dirige et que la femelle est dirigée. Il en est nécessairement de même chez tous les hommes. Ceux qui sont aussi éloignés des hommes libres que le corps l’est de l’âme, ou la bête de l’homme […], ceux-là sont par nature des esclaves ; et pour eux, être commandés par un maître est une bonne chose. »

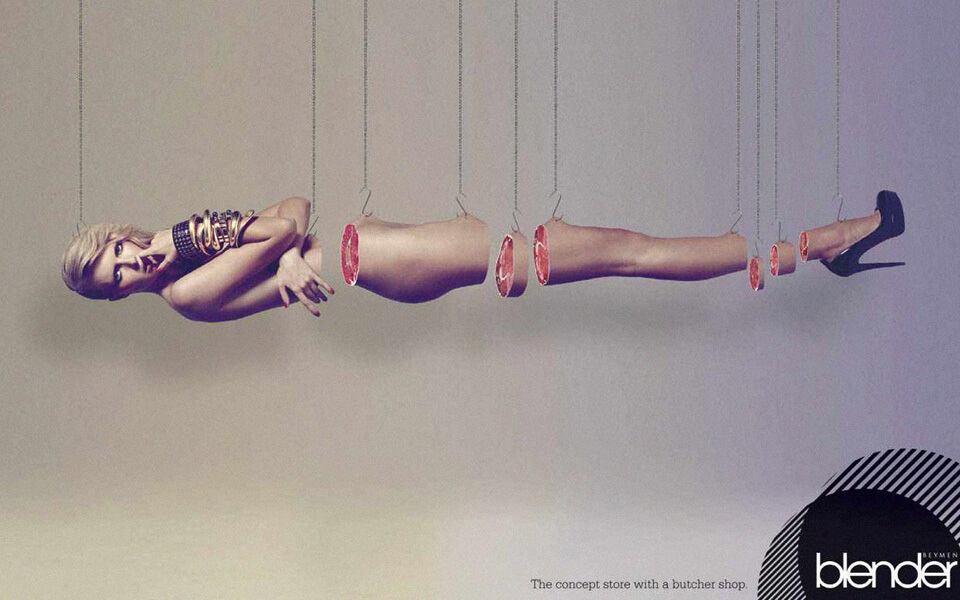

De la même façon que le patriarcat tente de nous faire croire que la subordination des femmes est à leur propre bénéfice, on introduit l’idée qu’un « contrat naturel » ou un « contrat domestique » s’est établi entre les humains et les animaux domestiqués qui nous « offrent » leurs corps et nous « donnent » accès à leurs services reproductifs (leurs enfants, leur lait maternel, leurs œufs) en échange de nos soins et de notre protection. Il n’est pas rare, d’ailleurs, que les figures de la féminité et de l’animalité soient associées dans nos représentations quotidiennes : la page Facebook « Je suis une pub spéciste » révèle ainsi l’omniprésence du « carnosexisme » dans la culture populaire. Dans les publicités, notamment, ce ne sont pas seulement les femmes qui sont animalisées (représentées aux côtés de coupes de viande ou littéralement présentées comme des morceaux de viande), mais également les animaux destinés à la consommation qui sont féminisés et donc sexualisés (poulets en talons hauts, dindes en bikini, cochons avec du rouge à lèvres, etc.). Les slogans accompagnant ces images sont souvent peu subtils : on les aime « juteuses », « sauvages », « dodues », etc. Ces animaux anthropomorphisés (ou plutôt féminisés) sont représentés comme des victimes consentantes qui désirent, au fond, être consommées. Ils sont, comme les femmes dans les sociétés patriarcales, représentés comme étant au service des hommes et littéralement réduits à leur corps (sans égard à leur propre vie psychologique).

Adams soutient que les animaux sont des « référents absents » qui disparaissent en tant qu’individus (un cochon, une vache) pour devenir des objets (du porc, du bœuf, des cuisses, des poitrines, etc.). En représentant les animaux et les femmes comme des (morceaux de) corps dénués de subjectivité, on renforce l’idée qu’ils et elles n’ont qu’une valeur instrumentale et non intrinsèque. Ils et elles sont littéralement réduit·e·s à leur fonction utilitaire pour les hommes (au double sens d’humain et de masculin). Femmes et animaux sont chosifié·e·s, instrumentalisé·e·s, approprié·e·s et ne s’appartiennent pas. C’est ainsi leur position de dominé·e·s qui crée leur condition commune. Les féministes ont offert trois réponses typiques à cette association aux animaux. Certaines ont rejeté leur association au corps, aux émotions, aux animaux et à la « nature », réclamant leur pleine appartenance au groupe dominant, à la sphère masculine, la rationalité, etc. D’autres se sont opposées à l’idée que l’émancipation des femmes devaient passer par « la masculinisation des femmes » (Vandana Shiva) et ont plutôt tenté de renverser la hiérarchie de valeurs en revalorisant les activités considérées typiquement féminines (le care, le souci et le soin des autres, l’attention aux besoins, etc.) et en dévalorisant corrélativement la sphère des valeurs masculines. À ces deux tendances associées au féminisme libéral et au féminisme culturel ou radical, d’autres ont cherché une troisième voie en s’attaquant plutôt à la logique de la domination elle-même et aux dualismes qui la sous-tendent.

« Nous ne sommes pas des animaux ! »

« Chercher à s’émanciper au détriment d’un être plus vulnérable est, premièrement, fondamentalement injuste, mais c’est aussi impossible en raison des liens entre les oppressions qui se renforcent mutuellement. »

Les femmes ont donc été, comme les animaux, symboliquement et même légalement assimilées à des propriétés. En raison de cette histoire qui les a associées aux animaux pour mieux les dominer, plusieurs femmes ont cherché à s’émanciper en niant cette association. « Nous ne sommes pas des animaux ! », peut-on lire sur une pancarte que tenait la féministe américaine Andrea Dworkin lors d’une manifestation contre la pornographie dans les rues de New York. Évidemment, Dworkin ne cherche pas à nier que les femmes sont des animaux. Le terme « animal » n’a ici rien d’un concept biologique ou scientifique : il renvoie plutôt à une construction sociale, une étiquette, un stéréotype utilisé pour assigner un individu ou un groupe d’individus à un stigmate méprisable dans le but de légitimer, de rendre moralement acceptable leur subordination. Les féministes qui critiquent l’instrumentalisation et l’appropriation des femmes ne s’opposent souvent seulement qu’à un seul terme de la comparaison femmes/animaux : si elles s’insurgent à l’idée que les femmes soient traitées comme du « bétail », elles ne s’opposent pas à la façon dont ce même « bétail » est traité… Cela laisse entendre que l’exploitation sexuelle des femmes humaines est moralement condamnable, mais pas celle des femelles des autres espèces. Il serait ainsi légitime d’infliger des violences sexuelles aux corps féminins qui n’appartiennent pas à notre groupe biologique dans le but de s’approprier leur chair, leur lait maternel, leurs œufs et leurs enfants. En insistant sur l’idée que nous sommes « tous humains » et que nous ne sommes « pas des animaux », les membres des groupes humains subordonnés ont ainsi tenté de réclamer leur appartenance au groupe dominant et aux droits et privilèges qui y sont associés, sans remettre en cause l’exploitation des animaux qui ne sont pas humains, sans questionner le principe même d’une hiérarchie entre individus.

Combattre la logique de la domination

Plusieurs féministes critiquent cette volonté de s’émanciper aux dépens d’un groupe encore plus marginalisé. Elles s’opposent à l’idée que l’émancipation des femmes doit — et peut — se faire au détriment des autres individus subordonnés. Et s’en prennent notamment aux féministes qui ont revendiqué leur volonté de participer à la chasse et à la guerre ou n’ont pas hésité à faire avancer leur carrière scientifique en pratiquant la vivisection, dans le but de montrer qu’elles n’étaient pas « trop sensibles » et pouvaient être aussi violentes, impitoyables, « rationnelles » et dominatrices que les hommes. Pour des féministes comme Carol J. Adams, Josephine Donovan, Lori Gruen et Greta Gaard, le but du féminisme n’est pas simplement de faire grimper les femmes dans les échelons de pouvoir étatique ou corporatif, de les faire accéder également à la main-d’œuvre au service du capital, mais de transformer radicalement l’organisation de nos sociétés. Chercher à s’émanciper au détriment d’un être plus vulnérable est, premièrement, fondamentalement injuste (et contraire au féminisme en tant que combat contre toutes les formes d’oppression), mais c’est aussi impossible en raison des liens entre les oppressions qui se renforcent mutuellement.

De nombreuses féministes soutiennent ainsi que plusieurs formes d’oppression humaine (patriarcat, esclavage, colonialisme, capacitisme) sont étroitement liées à la domination considérée « naturellement juste » des humains sur les autres animaux. L’exploitation, la domination et l’oppression des animaux facilitent et encouragent les violences envers les humains parce qu’elles fournissent les conditions matérielles et idéologiques de l’oppression des membres de groupes humains marginalisés et étrangers. Par « conditions matérielles », il suffit de penser aux chaînes, aux armes, aux fouets et aux cages qui permettent de brimer la liberté et l’intégrité physique d’un individu, de lui imposer notre autorité et de forcer l’obéissance ainsi qu’aux techniques de contrôle de la reproduction des animaux domestiqués destinés à la boucherie ou au travail forcé. Ces techniques ont souvent été développées pour asservir les animaux pour être ensuite utilisées pour asservir d’autres humains (Frederick Douglass, un esclave du sud des États-Unis, explique notamment comment il a été vendu dans les mêmes encans à bestiaux aux côtés des cochons, des vaches et des chevaux).

« Les animaux du monde ont leur propre raison d’exister. Ils n’ont pas été faits pour les humains plus que les personnes noires ont été faites pour les blanches ou les femmes pour les hommes. »

Ce sont aussi les mêmes institutions politiques, économiques et juridiques qui légitiment et encouragent la subordination, l’appropriation et l’exploitation des animaux et des groupes humains subordonnés, notamment en les considérant comme des propriétés ou des marchandises, comme des « choses légales » et non des « personnes légales ». Les féministes antispécistes s’opposent donc à l’idée qu’il existe des individus qui sont « des esclaves par nature », qu’il existerait une hiérarchie métaphysique des individus au sommet de laquelle trôneraient les « êtres rationnels et autonomes » qui auraient le « droit naturel » de commander aux individus « inférieurs », « non-rationnels », aux « êtres de nature », programmés par des « déterminismes biologiques ». Selon elles, tout individu devrait avoir droit au respect de sa vie, de sa liberté, de son autonomie et de son intégrité physique, peu importe son groupe biologique ou social, peu importe son degré d’intelligence ou ses capacités ou incapacités cognitives, et sans égard à leur utilité pour le groupe dominant. Comme le soutient la féministe afro-américaine Alice Walker dans sa fameuse préface au livre de Marjorie Spiegel, The Dreaded Comparison: Human and Animal Slavery : « Les animaux du monde ont leur propre raison d’exister. Ils n’ont pas été faits pour les humains plus que les personnes noires ont été faites pour les blanches ou les femmes pour les hommes. » En reconnaissant l’injustice du spécisme, ces féministes identifient un ennemi commun à combattre : la hiérarchisation arbitraire des individus et l’idée d’une domination « naturellement juste ». Le véganisme se présente alors comme une pratique de résistance au patriarcat et à la tyrannie humaine. Refuser d’exploiter les animaux, leur reconnaître une subjectivité et des intérêts propres revient en quelque sorte à « désobéir » au patriarcat, ce qui permet d’affirmer sa propre subjectivité, sa capacité à remettre en cause un ordre du monde jusque là imposé et présenté comme immuable.

De la pathologisation à la criminalisation du souci pour les animaux

Porter attention au caractère genré du mouvement de défense des animaux est essentiel puisque cette étroite association entre les femmes et le mouvement de défense des animaux peut avoir nui aux deux causes à la fois. D’un côté, dans une société où l’exploitation, l’oppression et la mise à mort non-criminelle des animaux sont considérées tout à fait normales et naturelles (ce sont des activités économiques comme les autres), le fait que les femmes aient été associées à la défense des autres animaux a été une occasion de plus pour les représenter comme étant irrationnelles, frivoles, puériles, trop émotionnelles (pour avoir la légitimité de prendre part aux débats politiques). Inversement, dans une société patriarcale, ce qui est associé aux femmes est considéré secondaire, voire même ouvertement méprisé et dénigré, associé à du « sentimentalisme » et de l’« enfantillage ». Représenter le mouvement de défense des animaux comme « une cause de bonnes femmes » a contribué à ne pas le prendre au sérieux. Autrement dit, dans des sociétés qui soutiennent à la fois la suprématie humaine et le patriarcat, l’association entre le mouvement des droits des animaux et le mouvement des droits des femmes a servi à discréditer les deux causes.

Une des stratégies favorites des défenseurs de la vivisection a d’ailleurs été de cibler la démographie du mouvement anti-vivisectionniste, comme s’il suffisait, pour réfuter une cause (sociale, morale et politique), de montrer qu’il s’agit surtout d’une préoccupation de femmes. Les tentatives visant à discréditer et dépolitiser la cause animale sur des bases à la fois sexistes et capacitistes ne sont nulle part plus évidentes que dans la médicalisation et la pathologisation des militantes pour les animaux. Le mouvement féministe est familier de l’accusation d’hystérie portée contre les femmes qui refusaient de se soumettre à l’autorité des hommes et ne parvenaient pas à s’épanouir dans les rôles sociaux auxquelles elles étaient confinées, mais ignore encore largement le fait que le corps médical a également tenté de diagnostiquer le souci pour les animaux comme une pathologie mentale affectant particulièrement les femmes. C’est ainsi qu’en France le Guide pratique des maladies mentales de 1893 inclut une entrée sur la zoophilie : « Certaines personnes ont pour les animaux une affection exagérée à laquelle ils sacrifieraient tous les êtres humains. C’est à cette catégorie de malades qu’appartiennent les anti-vivisectionnistes, qui comptent surtout des femmes parmi leurs adeptes. » Aux États-Unis, en 1909, le journaliste Charles Dana inventera la notion de « psychose zoophile » pour stigmatiser et discréditer les militantes anti-vivisectionnistes en les faisant passer pour des « folles ». Ces tentatives de pathologiser et de médicaliser le souci pour les animaux sont des façons de dépolitiser la dissidence des femmes militant pour les animaux. Comme le soutient Adams, les études féministes ont elles-mêmes contribué à cette répression en ignorant le végétarisme des auteures qu’elles étudient ou en l’assimilant à des troubles alimentaires sans dimension morale et politique. La dépolitisation de la cause animale est encore manifeste dans la façon dont le véganisme est vu comme un simple régime alimentaire, un « choix personnel » ou un « mode de vie » et non pas comme un acte politique d’opposition aux institutions fondées sur l’exploitation, l’oppression et la mise à mort des animaux.

« Anita Krajnc a été arrêtée au mois d’octobre 2016 pour avoir donné de l’eau à boire à des cochons dans un camion de transport en route vers l’abattoir. »

De nos jours, on accuse moins les activistes pour les animaux d’être « folles » et « névrosées » que d’être « extrémistes », voire même « terroristes ». Autrement dit, on tente moins de médicaliser le souci pour le sort des animaux que de le criminaliser. Anita Krajnc — une femme qui a fondé en Ontario le Save Movement — a été arrêtée au mois d’octobre 2016 pour avoir donné de l’eau à boire à des cochons dans un camion de transport en route vers l’abattoir. Aux États-Unis, les activistes pour les droits des animaux et la protection de l’environnement sont au sommet des menaces terroristes intérieures. À la suite du passage de l’Animal Enterprise Terrorism Act (AETA) en 2006, des lois « ag-gag » [ou lois « agriculture bâillonnée », ndlr] ont été passées dans plusieurs États américains afin de criminaliser les dommages économiques aux entreprises exploitant les animaux ainsi que la production, la possession et la distribution d’enregistrements dans les élevages et les laboratoires. Avec ces lois ciblant explicitement les lanceurs d’alerte (whistleblowers) en les empêchant de dévoiler ce qui se passe dans les industries exploitant les animaux, nous devons reconnaître que nous vivons dans un monde qui ne criminalise pas la violence envers les animaux, mais les tentatives de leur venir en aide et de nuire à ceux qui les exploitent.

Au-delà du véganisme : venir en aide aux animaux

Plusieurs féministes militant pour les animaux ne se contentent pas d’être véganes et de minimiser leur participation à la violence envers les animaux, mais considèrent que nous avons le devoir de nous opposer activement à l’exploitation et la mise à mort institutionnalisée des animaux et de leur venir en aide, même si cela peut impliquer de désobéir aux lois. Elles utilisent plusieurs méthodes d’actions directes pour aider les animaux, dont les sauvetages à visage découvert (« open rescues ») qui permettent de dévoiler les horribles conditions de vie et de mort des animaux et de les libérer pour les héberger et les soigner dans des sanctuaires et des refuges. Leur but est non seulement d’éduquer la population sur le sort que nous réservons aux autres animaux, de faire voir le visage des animaux et des activistes qui leur viennent en aide, mais également de permettre aux animaux de profiter de leur vie comme ils l’entendent et de développer des relations interpersonnelles et sociales selon leurs propres termes. Les sanctuaires pour animaux domestiqués destinés à la boucherie offrent une rare opportunité d’apprendre ce que les animaux veulent, quel genre de vie ils aimeraient mener et quel type de relations ils aimeraient avoir les uns avec les autres, s’ils en avaient la chance, et d’offrir un aperçu de ce à quoi pourraient ressembler des relations humaines-animales justes et respectueuses.

Pour les féministes engagées dans le mouvement de libération animale, il ne s’agit pas nécessairement de forcer la renaturalisation ou l’extinction des animaux domestiqués, mais de développer des relations non-oppressives et non-exploitantes avec ces animaux qui font partie de nos sociétés depuis des millénaires, mais qui sont traités comme une caste inférieure au service des dominants. Les féministes antispécistes ne demandent pas de mieux réglementer le commerce des animaux, mais d’y mettre fin. Leur but n’est pas de réformer les pratiques et institutions fondées sur l’exploitation et la mise à mort des animaux, mais de les abolir. Les animaux ne sont pas des marchandises qu’on devrait pouvoir acheter et vendre. Ils ne sont pas des propriétés, ni des « ressources naturelles » qu’on devrait simplement exploiter de façon plus durable. Ils sont des individus à part entière, doués d’une vie mentale, affective et sociale, et qui devraient pouvoir vivre leurs vies comme ils l’entendent.

Publicité pour les pantalons Mr Leggs

Libération humaine et animale : solidarité du mouvement féministe et de la cause animale

Les féministes devraient se montrer plus solidaires du mouvement de défense des animaux, méprisé pour des raisons souvent sexistes (et capacitistes) et subissant actuellement une forte répression politique. Il ne s’agit pas simplement d’établir des liens logiques entre le sexisme, le spécisme, le racisme et le capacitisme (comme c’est le cas chez le philosophe Peter Singer), mais des liens concrets, à la fois matériels, historiques et idéologiques, en montrant comment les diverses formes d’oppression s’alimentent ou se renforcent réciproquement. Tenter d’émanciper les humains tout en gardant les animaux à l’état d’esclavage et en renforçant l’idée qu’ils ne sont que des marchandises et des ressources à notre disposition est non seulement injuste, mais c’est également impossible puisque la violence considérée naturellement juste envers les animaux fournit le modèle sur lequel se sont appuyés et s’appuient encore plusieurs formes de domination humaine. Politiser l’alimentation et cesser de normaliser la mise à mort des animaux pour produire de la nourriture dont on n’a pas besoin est essentiel, par respect pour les animaux domestiqués destinés à la boucherie et envers les animaux sauvages.

« Démanteler l’industrie de l’élevage devrait être au cœur des luttes sociales et environnementales actuelles. »

Depuis les années 1970, les êtres humains ont causé la disparition de plus de la moitié des populations d’animaux sauvages vertébrés (52 %), principalement par leur exploitation directe (pêche et chasse) et par la perte de leurs habitats, en grande partie due à l’augmentation du nombre d’animaux d’élevage. Démanteler l’industrie de l’élevage devrait être au cœur des luttes sociales et environnementales actuelles puisque l’élevage d’animaux destinés à la boucherie est une des causes principales de l’appauvrissement des sols, de la pollution et du gaspillage de l’eau, de l’émission de gaz à effet de serre, de la disparition ou de la dégradation des habitats des animaux sauvages, ainsi que de la déforestation et du développement de résistance aux antibiotiques. Ce n’est pas seulement une question de justice envers les animaux, mais également une question de justice alimentaire et de justice intergénérationnelle. L’élevage accapare déjà la plus grande partie des terres agricoles (78 %) tout en fournissant seulement 13 % des calories et moins de 30 % des protéines globales. Les pêcheries mondiales — qui dévastent les océans à un point tel qu’on prévoit qu’il y aura, en 2050, plus de plastique que de poissons dans les océans — ne produisent pour leur part que 6.5 % des protéines et 1 % des calories mondiales. Principalement destinée aux mieux nantis, la viande menace la sécurité alimentaire mondiale puisque ces animaux entrent en compétition désormais directement avec les humains pour leur eau et leur nourriture (95 % du soja cultivé dans le monde est destiné aux animaux d’élevage). Malgré l’impact négatif déjà énorme des 70 milliards d’oiseaux et de mammifères engraissés et tués chaque année, l’ONU prévoit que la production mondiale de viande devrait augmenter de 50 % à 70 % d’ici à 2050. Cette sombre prédiction rend urgente une transition globale vers une alimentation végétalienne, au centre de tout espoir de développer une alimentation plus juste, plus écologique et plus respectueuse des humains et des animaux qui partagent la planète avec nous.

Féminisme et antispécisme ne doivent pas être perçus comme deux luttes séparées mais comme des mouvements solidaires qui se battent contre des formes de domination liées par un agenda largement commun. Les féministes, et plus généralement les militant·e·s progressistes, ne peuvent faire l’impasse d’une remise en question de la violence envers les autres animaux : ne pas remettre en question le spécisme revient à contribuer aux mêmes schémas de violence, d’arbitraire et d’injustice que ceux qui fondent le patriarcat, la suprématie blanche et le capacitisme.