On reproche régulièrement aux partageux de critiquer sans proposer. Le municipalisme libertaire (ou communalisme), né au début des années 1970 sous la plume de l’écologiste états-unien Murray Bookchin, constitue pourtant l’un des projets de société les plus structurés au sein du mouvement anticapitaliste. Mais un projet méconnu. Fort des trois échecs du siècle dernier (le communisme mondial, l’anarchisme local et le réformisme parlementaire), le municipalisme libertaire propose, par un processus révolutionnaire social et écologique, de « remplacer l’État, l’urbanisation, la hiérarchie et le capitalisme par des institutions de démocratie directe et de coopération ». Ce fut l’œuvre de Bookchin ; ce fut même, confia-t-il, le but de son existence et sa seule « raison d’espérer ». On aurait raison de se méfier des théories radieuses et des horizons clés en main ; on aurait tort de les railler à l’ère du dérèglement climatique, de la sixième extinction de masse, de l’abstention galopante, de la poussée nationaliste, de l’épuisement prochain des réserves de pétrole et de la concentration toujours plus inouïe des richesses — huit personnes sur la planète possédant autant que la moitié la plus pauvre de la population mondiale. ☰ Par Elias Boisjean

Bookchin fut tour à tour membre du Parti communiste (années 1930), militant trotskyste (années 1940), porte-drapeau de l’anarchisme (années 1950 à 1980) puis voix critique de ce dernier : cette évolution lui permit d’appréhender, de l’intérieur, ce qu’il tenait pour les forces et les faiblesses de chacune de ces traditions politiques, philosophiques et économiques. Que reprocha-t-il, à grands traits, aux marxismes ? Leur centralisme, leur focalisation fantasmée sur le prolétariat d’usine, leur avant-gardisme, leur autoritarisme léniniste, leur désintérêt pour l’éthique, leur désir éminemment cartésien de soumettre la nature, leur lecture linéaire de l’Histoire, leur appétit productiviste. Que reprocha-t-il, mêmement, aux anarchismes ? Leur condamnation principielle du pouvoir, leur aventurisme, leur individualisme, leur dogmatisme, leur rejet de tout système électoral, leur mépris du principe majoritaire. Quant au réformisme — autrement dit la voie parlementaire et l’accession au pouvoir par les urnes —, il le tenait pour fondamentalement incapable de mettre fin au mode de production capitaliste, à la tyrannie de la croissance, à l’impératif compétitif et à la dévastation des écosystèmes.

« L’espèce humaine n’est pas l’ennemi : la minorité possédante en son sein, si. »

La lutte écologique n’est pas, en elle-même, garante d’un quelconque projet collectif émancipateur : du GRECE au récent désir, formulé par l’une des têtes des Républicains, de construire « une écologie de droite », du trop fameux « capitalisme vert » au localisme identitaire soucieux de « traditions ancestrales » et de se « réenraciner » contre les nomades autour de « l’amour du terroir », la liste des écologistes contre-révolutionnaires n’a pas fini de s’étendre. Murray Bookchin prit donc soin d’arrimer l’écologie qu’il défendait à l’épithète « sociale » : de gauche, anticapitaliste et internationaliste. Née au début des années 1970, l’écologie dite « profonde » fut l’une de ses cibles de prédilection : il l’accusa, avec sa vigueur coutumière, d’être irrationnelle, mystique, malthusienne, misanthrope, passéiste et possiblement raciste et fasciste. « Presque tous les problèmes écologiques sont des problèmes sociaux », expliqua-t-il ainsi dans son essai Remaking Society. L’espèce humaine n’est pas l’ennemi : la minorité possédante en son sein, si ; les outils technologiques ne sont pas un danger : ne pas les mettre au service de l’autonomie populaire, si. Le municipalisme libertaire — ou communalisme — entendit donc répondre à cette double exigence sociale et environnementale.

En 1998, l’essayiste Janet Biehl publia, avec l’aval de Bookchin, le manifeste Le Municipalisme libertaire : une « solution de rechange » au système capitaliste, oppresseur de la Terre et de l’immense majorité de ses habitants, humains ou non. Autorisons-nous, à des fins pédagogiques, ce périlleux saut dans l’avenir : à quoi ressemblerait la prochaine révolution ?

Il s’agira, au commencement, de fonder un petit groupe municipaliste sur son lieu de vie. Une fois structuré, politiquement mûr et humainement soudé, il devra s’élargir et s’adresser aux habitants du quartier/bourg/village/arrondissement puis de la ville (partitionnée, à terme, en diverses municipalités selon sa superficie) afin de devenir une force politique. Ce groupe — adossé à un règlement et prenant graduellement la forme d’un mouvement — optera pour un nom simple à mémoriser et affichera une identité politique accessible au tout-venant ; il s’agira de convaincre les citoyens alentours sur la base de deux ou trois points essentiels : les enjeux de proximité (vie quotidienne et travail), la démocratie directe et l’écologie. L’identité culturelle et historique locale pourra au besoin colorer ledit mouvement. L’éducation populaire sera au cœur de ce processus d’élargissement : un journal et un logo seront créés, des tracts distribués dans les espaces de sociabilité ordinaire, des affiches placardées et des conférences données — les cafés et les bars deviendront des espaces incontournables ; une culture et un bouillonnement politiques jailliront. Des manifestations seront organisées afin de lutter contre les projets locaux délétères ; un maillage avec les coopératives existantes, notamment alimentaires, sera mis en place. Le municipalisme libertaire aura vocation à s’adresser au plus grand nombre, et non aux militants ou aux citoyens déjà au fait des enjeux démocratiques et environnementaux.

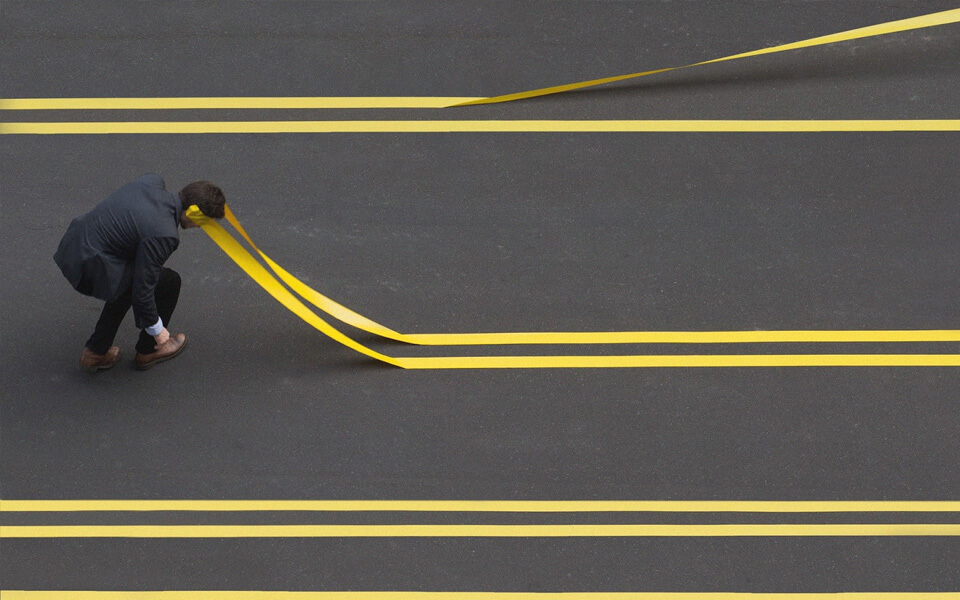

Benjamin Zank

Le temps passant et la mobilisation militante opérant, le mouvement s’imposera comme un acteur clé de la vie journalière du quartier ou de la ville. La base institutionnelle des futures municipalités démocratiques sera l’assemblée : l’ensemble de la population d’un espace délimité sera convié à s’y retrouver afin de délibérer et de prendre en charge les questions d’intérêt commun — le citoyen perdra ainsi son statut de « mineur incompétent », soumis à la tutelle de l’État, et deviendra enfin « majeur » à mesure que la politique deviendra la « province des amateurs, des gens ordinaires ». Ces assemblées seront l’espace de la « recorporalisation des masses », de la formation du corps politique ; elles se réuniront à intervalles réguliers dans divers lieux possibles : cour d’école, auditorium, théâtre, église, salle des fêtes, etc. Leur durée sera fixée en amont et un règlement adopté afin d’encadrer, notamment, les modalités de prises de décision. Le bon déroulé de chaque assemblée, mobilisée autour d’un ordre du jour, sera rendu possible par un personnel révocable à tout instant en cas de violation dudit règlement. La liberté d’expression devra être « la plus complète », et ce quelles que soient les divergences idéologiques, éthiques ou partidaires. Les décisions seront prises, après débats, par votation et à la majorité — la minorité aura à s’y conformer, sans quoi la vie sociale « se désintégre[ra] dans une cacophonie d’individus hargneux ». Elle pourra sans contredit continuer d’exprimer ses désaccords et chercher à convaincre la majorité de réviser son jugement ; les dissidents devront exister : sans désaccords, une société ne pourrait être libre, vouée qu’elle serait à « sombr[er] dans la stagnation ».

« Le temps passant et la mobilisation militante opérant, le mouvement s’imposera comme un acteur clé de la vie journalière du quartier ou de la ville. »

Ces assemblées interclassistes pas à pas mises en place, deux voies s’offriront. Le mouvement, fort de l’intérêt croissant de la population locale pour la démocratie directe, sollicitera le conseil municipal existant (présidé, en France, par le maire) et exigera de lui qu’il reconnaisse, légalement, la légitimité du municipalisme libertaire et sa participation effective à la vie politique. « Il est hautement improbable », avance toutefois Biehl, que les représentants de l’État y consentiront ; les militants municipalistes devront dès lors se présenter à chaque élection municipale afin de pouvoir, un jour, prendre la main sur le conseil municipal puis, par décision majoritaire, conférer les pleins pouvoirs aux assemblées municipalistes libertaires. Dans les pas de Bakounine, estimant que l’élection communale honore « la volonté populaire » et rend « le contrôle » possible à cette échelle, Bookchin estimait qu’il était vain et contre-productif de participer aux plus amples scrutins. Les campagnes électorales offriront une tribune supplémentaire : un programme concis sera diffusé, articulant en toute occasion les revendications locales avec le projet, plus abstrait, de transformation globale de la société et du monde (les demandes minimales et les demandes maximales, indexées à de brèves, moyennes et longues échéances). Parmi les premières mesures minimales, on lirait par exemple : interdiction des centres commerciaux (corrélée, en mesure maximale, à l’abolition de l’économie de marché) ; protection d’espaces à forts enjeux écologiques ; création de garderies et de foyers pour femmes battues.

Bien que Bookchin ait reconnu aux cadres et aux leaders leur légitimité historique et organisationnelle, les candidats ne parleront jamais en leur nom propre : ils représenteront le municipalisme libertaire et auront à répondre, devant le mouvement, de leurs faits et gestes. Il conviendra de se montrer prudent avec les médias de masse — très certainement hostiles — et de privilégier les dispositifs « communautaires » et les espaces où la parole ne sera pas systématiquement tronquée et individualisée. Les premiers échecs électoraux — inévitables — ne seront pas un frein et n’auront à susciter nulle amertume ; il se n’agira pas tant de gagner que de « grandir lentement et organiquement », de créer une vaste, solide et profonde toile sur l’ensemble du territoire. Se préoccuper des résultats lors des soirées électorales ne présentera donc, les premiers temps, que peu d’intérêt : il faudra plutôt s’armer de « beaucoup de patience ». Ni Grand Soir ni succession de réformes, donc : le municipalisme libertaire aspire à s’appuyer sur le déjà-là (les conquis émancipateurs) tout en étendant et en radicalisant la démocratie.

Benjamin Zank

Les assemblées finiront pas obtenir les pleins pouvoirs dans un certain nombre de municipalités du (ou des) pays. Un congrès de délégués, dit conseil fédéral, sera mis en place via une assemblée confédérale — une « Commune des communes », en somme. Ces délégués ne seront pas des représentants mais des exécutants élus révocables à tout instant ; ils ne parleront pas à la place du peuple mais appliqueront les décisions actées à échelle municipale. Le conseil fédéral aura vocation à coordonner les municipalités, à régler les questions impossibles à traiter localement (la construction d’une route traversant le pays, par exemple) et à examiner les éventuelles dérives locales (si une municipalité, embourbée dans on ne sait quel esprit de clocher, en venait à décider majoritairement de discriminer les homosexuels, l’ensemble des délégués du conseil votera pour savoir si cette municipalité pourra poursuivre dans cette voie). C’est que le municipalisme libertaire, riche de l’héritage proudhonien, n’entend pas sacraliser le local ; il n’ignore rien des dérives possibles — présentement régulées, il est vrai, par la centralisation des États de droit capitalistes — et réfute l’autarcie autant que l’illusoire autosuffisance locale. D’où le second étage de l’échafaudage : le confédéralisme. Les municipalités libertaires — qui, précisait Bookchin, devront être assez rapprochées pour passer à pied de l’une à l’autre — formeront des confédérations régionales puis, à mesure de leur essor, constitueront un vaste réseau interconnecté sur tout le territoire national, puis international : Bookchin appela à créer « une Internationale dynamique, solidement enracinée dans une base locale ». Cette articulation local/national/international constituera pourtant la réserve essentielle d’Olivier Besancenot et Michael Löwy, dans Affinités révolutionnaires — Nos étoiles rouges et noires : si le tandem marxiste libertaire salue, non sans admiration, la clairvoyance, la force prémonitoire et la cohérence de l’œuvre de Bookchin, ils prennent leur distance avec ce qu’ils nomment son « culte du localisme » et rappellent l’impérieuse nécessité d’une politique planificatrice.

« Les classes fortunées seront expropriées ; les impératifs de croissance et de concurrence seront remplacés par les notions de limite et d’équilibre. »

Le municipalisme libertaire trace une troisième voie entre la nationalisation et la propriété privée : la municipalisation. Les coopératives ne peuvent à elles seules garantir une sortie du mode de production capitaliste ; il importe, dès lors, de rendre la propriété publique : celle-ci sera placée sous le contrôle des citoyens via les assemblées. Ce sera là, selon Bookchin, le moment d’« enlever l’économie à la bourgeoisie ». La terre, les usines et les moyens de production (bureaux, banques, transports collectifs, etc.) deviendront la propriété de la communauté et la vie économique sera organisée, en fonction des besoins communs, par les travailleurs et les citoyens eux-mêmes. Les classes fortunées seront expropriées ; les impératifs de croissance et de concurrence seront remplacés par les notions de limite et d’équilibre ; l’homogénéisation des revenus — condition nécessaire à toute démocratie authentique — sera instaurée dans des proportions à définir.

Le municipalisme libertaire renvoie dos à dos les deux modalités historiques de l’émancipation : constituer des îlots autogérés et prendre le pouvoir (par les urnes ou par les armes). Il s’agit pour lui d’ériger un contre-pouvoir à l’État-nation, de croître au nez et à la barbe du gouvernement. Mais, nul n’en doute, ce dernier ne verra pas semblable expansion d’un bon œil — d’autant que les municipalités affranchies assumeront sans détour cette conflictualité : il ne sera pas question de frayer avec les instances étatiques ni de les provoquer physiquement, mais bien de progresser en parallèle. Le pari de Bookchin — car c’en est un — est le suivant : la propagation libre et volontaire des municipalités démocratiques entraînera de nombreux bienfaits tangibles et redonnera un sens aux existences de millions de citoyens jusqu’alors anémiés, assujettis, privatisés, abrutis par le marché de l’emploi et dépossédés de tout pouvoir, excepté celui de consommer ; ses sympathisants, devenus majoritaires au sein de la population, déserteront progressivement les structures statonationales au profit de la révolution municipaliste ; l’État en viendra à perdre sa légitimité et ce qu’il lui reste d’aura.

Travailler à son auto-désintégration ne suffira pourtant pas. Les possédants et le régime chercheront à entraver, par la force armée, l’extension du municipalisme libertaire ; raison pour laquelle chaque municipalité devra constituer des milices armées, non sans avoir dissous les corps de police et d’armée présents sur son territoire, en vue d’assurer la défense des citoyens et de la démocratie naissante (« substitue[r] à l’armée et à la police séparées du peuple l’armement direct et immédiat du peuple lui-même », écrivait déjà Lénine en 1917, avant qu’il ne prenne le pouvoir). Cette milice (ou garde civique) rendra des comptes à l’assemblée et comptera des officiers élus. Il n’est pas exclu, en plus d’assauts étatiques circonscrits et plus ou moins sporadiques, qu’une confrontation globale violente ait lieu : la question du pouvoir trouvera alors sa réponse. Puisque le pouvoir ne saurait être détruit — voilà une bévue théorique et une impasse pratique, estimait Bookchin —, ne reste d’autre alternative que de l’arracher à l’État pour le remettre au peuple. À la condition d’avoir réuni ces trois conditions (organisation des municipalités, large soutien de la population et délégitimation de l’État capitaliste), la révolution municipaliste pourrait « éliminer sans trop de difficultés » le gouvernement déconsidéré et ses appareils affiliés : colosse aux pieds d’argile qu’un ultime coup renverse… L’État disparu, la société sans classes — que Bookchin appela également « communiste libertaire » — sera tout entière aux mains des communes coordonnées de bas en haut par la Commune : le temps de travail sera réduit ; l’agriculture deviendra intégralement biologique ; les combustibles fossiles et les pesticides seront éliminés. Mais le défi prospectif s’arrête ici : la société future ne peut « être décrétée par les théoriciens du municipalisme », précise Biehl, puisqu’elle sera l’œuvre du peuple émancipé.

Benjamin Zank

Bookchin a répété à l’envi qu’il n’existait aucun modèle mais seulement des inspirations : Athènes, les communes de l’Europe médiévale, la Nouvelle-Angleterre, le Paris révolutionnaire ou l’Espagne anarchiste. Si le municipalisme libertaire n’est, du vivant de son créateur, pas parvenu à s’ancrer au sein de l’Europe et de l’Amérique du Nord, il a trouvé un écho inattendu en Turquie puis en Syrie. En 2005, le cofondateur du PKK, Abdullah Öcalan, opéra du fond de son cachot, selon ses propres mots, un « tournant idéologique et politique » : la minorité kurde opprimée n’aspirait plus à l’indépendance nationale mais à l’autonomie au sein des frontières historiques ; la création d’un État était abandonnée au profit d’un projet confédéral visant, à terme, le « triomphe » sur l’État centralisé ; le marxisme-léninisme était écarté en vue de construire un néosocialisme communal et écologiste. Cette nouvelle doctrine avait — et a — pour nom « confédéralisme démocratique ». C’est qu’Öcalan avait lu Bookchin, se disait l’un de ses « étudiants » et lui avait écrit afin d’entrer en relation avec lui ; ce dernier, à l’approche de la mort, s’excusa de ne pouvoir honorer pareille invitation mais se félicita de ravitailler la pensée émancipatrice kurde. En 2014, en pleine guerre civile syrienne, le Rojava — territoire du nord-syrien, mixte et à majorité kurde — publia son Contrat social, pièce maîtresse d’un fragile processus révolutionnaire bâti sur les cantons : il consacrait la « justice sociale », la vie démocratique, l’égalité des sexes devant la loi et « l’équilibre écologique ».

« Je n’exclus pas non plus la possibilité de l’échec. Mais s’il existe une raison d’espérer, c’est l’approche municipaliste libertaire qui nous la fournit », disait Bookchin lors d’un entretien à la fin de l’année 1996 : sans quoi, « [le capitalisme] détruira certainement la vie sociale ».